Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et projets de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Anachronismes et histoire de l’art : retour sur le nouveau numéro de Perspective avec Hélène Leroy et Hélène Valance

Mis à jour le 21 novembre 2025

Publications

Interview avec Hélène Leroy et Hélène Valance

À l’occasion de la parution du numéro de Perspective consacré aux anachronismes, Hélène Leroy et Hélène Valance, corédactrices en chef invitées, reviennent sur le choix de cette thématique majeure en histoire de l’art.

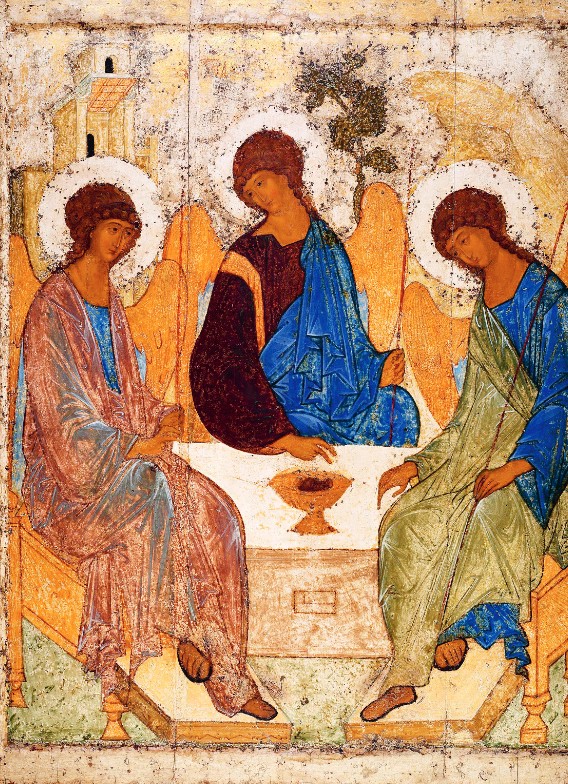

Ce volume interroge la place de l’anachronisme comme outil critique et méthodologique, en explorant la manière dont il permet de repenser la temporalité des images, les récits historiques et les usages du passé dans les pratiques artistiques et muséographiques contemporaines.

Pourquoi avoir choisi de consacrer un numéro à ce thème ? Quels enjeux méthodologiques et historiographiques souhaitiez-vous explorer ?

Au départ il s’agissait de creuser une piste de réflexion du comité de rédaction de la revue autour de la question du découpage temporel en histoire de l’art, de sa déconnexion avec d’autres catégories temporelles académiques. Ce qu’on appelle les “Temps modernes” en histoire, par exemple, qui recouvre la période du XVe au XVIIIe siècle, ne correspond pas temporellement parlant à ce qu’on définit comme l’art moderne au XXe siècle. Il y avait déjà eu un numéro de Perspective sur la périodisation (n°4, 2008), mais l’idée était d’aller plus loin et, comme c’est l’identité de la revue, de tenir compte des enjeux historiographiques actuels qui interrogent beaucoup les notions de temporalités. Christopher S. Wood avait déjà abordé la question dans un entretien sur les points aveugles en histoire de l’art qu’il avait coordonné pour le numéro Obscurités (n°1, 2023), et on sentait qu’il y avait une actualité autour de ces questions.

- Hélène Valance : L’anachronisme est un sujet que j’avais également exploré par le passé, dans d’autres contextes et selon d’autres approches : j’avais coorganisé avec Anne Deffarges en 2019 un colloque pluridisciplinaire sur la question, qui montrait les enjeux notamment politiques de l’anachronisme dans diverses formes de productions culturelles, du théâtre à l’architecture en passant par l’histoire de l’art. J’ai eu envie de prolonger la réflexion sur les anachronismes dans les arts visuels, ce que j’ai pu faire lors d’un colloque organisé en 2021 avec Tatsiana Zhurauliova, et consacré à la temporalité dans l’art aux États-Unis, mon domaine de spécialisation. Ce numéro de Perspective, enfin, m’a permis à la fois de prendre un recul historiographique sur la question, et d’en dresser un nouvel état, à quelques années de distance, en constatant combien l’anachronisme reste toujours d’actualité : nous pensions par exemple à la manière dont certaines méthodologies (les approches postcoloniales ou les études de genre) sont parfois décriées comme relevant d’une manière incongrue d’imposer des notions de notre époque sur des périodes où de telles problématiques n’auraient prétendument pas été pertinentes. L’ironie tient à ce que cet emploi de l’« anachronisme », entendu comme une aberration de l’historien ou l’historienne, relève d’un décalage, non seulement avec notre temps, mais aussi avec l’histoire de la discipline elle-même.

- Hélène Leroy : Personnellement, je trouve stimulantes les approches analogiques et comparatives en l’histoire de l’art, un peu sur le modèle de la littérature comparée et, tout en attachant une grande importance à la connaissance des contextes de production, je considère qu’elles nous amènent à explorer d’autres façons de penser l’histoire de l’art et de présenter des œuvres d’art au public. En tant que conservatrice de musée, c’est le développement de cette approche méthodologique de l’anachronisme, qui consiste à faire émerger différentes œuvres de leur contexte historique et à les confronter, qu’il me semblait important de développer. Nous sommes aussi entrés dans une approche globale de la compréhension de l’art et comme les catégories que nous avions jusqu’à présent ne suffisent plus, il faut partager d’autres méthodes.

En tant que corédactrices en chef de ce numéro, certaines manières d’envisager le thème vous ont-elles particulièrement surprises ?

Nous avons été heureusement surprises de voir que les trois axes identifiés dans notre appel (les anachronismes disciplinaires, les anachronismes méthodologiques et les anachronies historiques) avaient suscité de nombreuses propositions, et que leur répartition, à la fois selon les axes proposés, les périodes et les approches, était riche et équilibrée.

Par exemple, les contributions de Pascal Griener, d’Ivan Foletti et Adrien Palladino comme celle d’Enguerrand Lascols, interrogent, chacune à leur manière, des anachronismes disciplinaires qui informent implicitement ou de manière impensée, des catégories utilisées en histoire de l’art, et dont l’historiographie permet aujourd’hui de mettre en évidence le contexte de construction politique, esthétique et sociale. Quant à Aurélie Petiot, d’une part, et Javier Ortiz-Echagüe et Celia Vega Pérez, d’autre part, ils analysent plutôt dans leurs articles des configurations anachroniques produites par les artistes, observables dans des cultures visuelles collectives, anciennes ou récentes. C’était très complémentaire.

Pour approfondir la question des anachronismes disciplinaires, il a paru intéressant de mettre en exergue une tendance historiographique actuelle de l’histoire de l’art médiéval qui a fait de l’anachronisme un sujet d’étude, interrogeant la possibilité de lire les œuvres du Moyen Âge en relation avec celles d’autres périodes historiques. Nous avons donc demandé à Vincent Debiais de nous livrer un compte rendu de lecture croisée de quatre ouvrages importants représentant cette tendance : Medieval Modern: Art Out of Time d’Alexander Nagel (2012), Depositions: Scenes from the Late Medieval Church and the Modern Museum d’Amy Knight Powell (2012), le catalogue d’exposition Make it New. Conversation avec l’art médiéval. Carte blanche à Jan Dibbets, dirigé par Charlotte Denoël et Erik Verhagen (2018), et les actes du colloque L’art médiéval est-il contemporain ? dirigés par Charlotte Denoël, Larisa Dryansky, Erik Verhagen et Isabelle Marchesin (2023).

Le numéro examine notamment la construction des temporalités, les reconstitutions du passé dans des contextes de représentations à des fins politiques ou muséographiques.

Pouvez-vous expliquer comment ces approches illustrent les pratiques actuelles des chercheurs en histoire de l’art et des professionnels de musées ?

C’est en effet aussi l’actualité muséographique qui nous a amenés vers le thème de l’anachronisme. Bien souvent, dans les exemples récents, la collision des périodes a une forte dimension politique. C’est notamment le cas dans le projet « Before Yesterday We Could Fly: An Afrofuturist Period Room » inauguré par le Metropolitan Museum of Art, à New York, en 2021. Cette period room anachronique permet, sur le mode de l’imaginaire afro-futuriste, de redonner de la visibilité à une histoire effacée, celle de Seneca Village, un quartier de Manhattan abritant au xixe siècle une communauté afro-descendante florissante que la construction du musée a oblitérée. Cette period room décalée a permis au Met de revenir sur son histoire et sur celle des institutions culturelles dominantes en Amérique du Nord et en Europe, mais également de projeter des futurs possibles.

L’axe sur les anachronismes méthodologiques, sur lequel nous avons orienté les entretiens et les débats du numéro, s’attache donc principalement à ces problématiques muséales contemporaines. Pour interroger les recherches muséographiques et curatoriales qui assument certaines formes d’anachronisme et proposent des récits d’histoire de l’art non linéaires, en puisant parfois à d’autres disciplines, il nous a paru intéressant d’interroger Charles Esche, ancien directeur du Van Abbemuseum, à Eindhoven (Pays-Bas). Il s’agissait aussi de questionner l’anachronisme comme politique de display, ou de présentation des œuvres, à la fois comme une stratégie curatoriale ou comme un impensé culturel. Cela a donné lieu à un débat modéré avec Anne Dressen et réunissant Patricia Falguières, historienne de l’art, Melanie Bühler, conservatrice au Stedelijk Museum (Amsterdam) et Pierre Leguillon, artiste. Enfin, même si le numéro ne pouvait couvrir tous les terrains, il était important d’associer la réinvention des chronologies à des points de vue moins eurocentrés. Vivian Braga dos Santos a réuni Victoria Dahbar, enseignante-chercheuse en Argentine, María Soledad García Maidana, enseignante-chercheuse en Colombie, et Sandra Gamarra Heshiki, artiste péruvienne vivant à Madrid, à explorer les anachronismes dans l’art et dans l’histoire de l’art latino-américain.

- Hélène Leroy est conservatrice en chef du patrimoine, formée à l’École du Louvre et à l’Institut national du patrimoine. Après avoir œuvré au musée d’Art moderne de la Ville de Paris et Service des Musées de France, elle collabore aujourd’hui avec la Qatar Museums Authority en tant que guest co-curator pour l’Art Mill Museum.

- Hélène Valance est maîtresse de conférences à l’université Marie et Louis Pasteur, conseillère scientifique à l’INHA depuis septembre 2022 pour le domaine « Histoire de l’art du XVIIIe au XXIe siècle » et rattachée au laboratoire InVisu (unité CNRS/INHA, USR 3103). Ses recherches portent sur les représentations de l’histoire et les circulations entre beaux-arts et imageries populaires, notamment dans la sphère nord-américaine.

À propos de la revue Perspective :

Revue de référence publiée par l’Institut national d’histoire de l’art depuis 2006, Perspective. Actualité en histoire de l’art se consacre tous les six mois à une thématique transversale. Elle publie des textes historiographiques et critiques sur les approches, les orientations et les enjeux qui font l’actualité et la vitalité de la recherche internationale en histoire de l’art.