Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Le désir de la ligne

Mis à jour le 20 juillet 2022

Autour des collections

Auteur : Éric de Chassey, Lauren Laz

Henri Matisse dans les collections Doucet

L’Institut national d’histoire de l’art et la Fondation Angladon-Dubrujeaud présentent l’exposition Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections Doucet, visible du 2 juin au 9 octobre 2022 au Musée Angladon – Collection Jacques Doucet d’Avignon.

L’origine de ce projet d’exposition et de publication construit en partenariat par l’Institut national d’histoire de l’art et le Musée Angladon – Collection Jacques Doucet est à chercher dans la volonté commune de reconstituer et de donner à comprendre les liens entre le couturier, collectionneur et mécène Jacques Doucet (1853-1929) et les artistes de la modernité, à commencer par l’un des plus grands, Henri Matisse (1869-1954). Le propos s’inscrit ainsi dans le prolongement des recherches récemment publiées dans le catalogue de l’exposition de 2015 Jacques Doucet. Yves Saint Laurent. Vivre pour l’art, dirigé par Jérôme Neutres, puis, en 2016, dans l’ouvrage Jacques Doucet. Collectionneur et mécène, dirigé par Chantal Georgel, et enfin de l’important projet de recherche conduit depuis 2008 par l’INHA sur les collections de son fondateur. Notre attention s’est ainsi portée sur l’étude des œuvres de Matisse acquises par, ou à travers, Doucet, que celles-ci aient été achetées directement à l’artiste ou données à des institutions qu’il a fondées et qui perpétuent depuis lors sa mémoire : la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA), actuelle bibliothèque de l’INHA, et la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BLJD).

Matisse-Doucet : au-delà des poissons rouges

Dans une lettre de 1926 à son ami l’écrivain André Suarès (1868-1948), Doucet compare Matisse et Picasso aux quatre écrivains qui constituent les piliers de la Bibliothèque littéraire : André Gide, Paul Claudel, Francis Jammes et Guillaume Apollinaire. C’est dire combien le collectionneur avait conscience que l’art et la littérature, dans leurs rapports à la modernité, étaient à traiter sur un pied d’égalité.

Les archives laissées par Doucet sur ses propres activités étant très lacunaires, elles interdisent de reconstituer avec une certitude absolue la façon dont il a acquis sa collection. Toutefois, la confrontation des quelques sources conservées par l’INHA – anciens inventaires et items annotés – aux lettres et documents conservés dans les Archives Henri Matisse permettent de conclure que l’intérêt de Jacques Doucet pour le travail d’Henri Matisse remonte à 1913, année où le couturier, qui vient de se séparer de sa collection consacrée au XVIIIe siècle, commence à s’intéresser à l’art le plus récent, soit bien avant l’entrée en scène d’André Breton (1896-1966) que la tradition continue de signaler comme le grand ordonnateur des collections modernes du couturier.

C’est dès mars 1913 que Jacques Doucet et Henri Matisse entrent en relation, par l’intermédiaire du marchand d’art extrême-oriental Charles Vignier (1863-1934), l’un de leurs fournisseurs communs. Quelques mois plus tard, Doucet écrit sans détour à Matisse : « j’ai très grande envie d’une de vos œuvres ». Le tableau La Fenêtre bleue (1913, New York, MoMA), est proposé, et finalement non retenu, car « trop avancé ». Le choix du couturier se porte alors sur au moins six dessins, dont un seul est aujourd’hui identifié, Madame Matisse en robe japonaise (1906, Chicago, Art Institute), et sur plusieurs ensembles d’estampes, destinés à la BAA, que Doucet a fondée quelques années plus tôt. Si l’achat d’un tableau reste finalement en suspens, le couturier acquiert la quasi-totalité des estampes que l’artiste a exécutées entre 1900 et 1917, date à laquelle il décide de donner sa bibliothèque à l’Université de Paris.

Des tableaux de Matisse qui finiront, à la fin de la première guerre mondiale, par entrer dans la collection de Doucet, on ne retient généralement que Poissons rouges et palette (1914-1915, New York, MoMA), acheté en 1923-1924, effectivement sur les conseils de Breton. À la fin de la décennie, la toile est en effet installée en majesté dans le Studio que le couturier se fait arranger rue Saint-James à Neuilly, ce dont témoignent les photographies notamment publiées dans L’Illustration (n° 4548, 3 mai 1930). Mais elle y rejoint quatre autres tableaux de l’artiste acquis antérieurement, en dehors des conseils de Breton, certains déjà présents dans les salons de Doucet du 46 avenue du Bois [ill. 3] : Le Géranium (1910, New York, coll. particulière), Femme à la fontaine (1917, localisation actuelle inconnue), Nature morte, citrons et mortier (1919, Chicago, coll. part.) et Le rivage, Étretat (1920, Séoul, Gallery Hyunday). L’investigation menée et publiée dans le catalogue de l’exposition a le mérite de rectifier la position de Doucet dans la construction de sa remarquable collection d’art.

Parallèlement et par-delà la mort du collectionneur en 1929, Matisse continue d’entretenir des liens avec les institutions que celui-ci a fondées. Dans les années 1920 et jusqu’au début des années 1930, il fait don à la BAA de plusieurs lots de tailles-douces et de lithographies. Avec 172 estampes, les collections de l’actuelle bibliothèque de l’INHA, qui en est l’héritière, constituent l’ensemble le plus important de l’œuvre imprimé de Matisse de son origine aux années 1930. Les dons de Matisse à cette institution s’interrompent à partir de 1935, alors qu’ils sont partiellement relayés par ceux à la Bibliothèque nationale. Dans les années 1940, ils reprennent en faveur de l’autre bibliothèque créée par Doucet, la Bibliothèque littéraire, léguée à sa mort à l’Université de Paris et devenue la BLJD. À partir de 1944, et jusqu’à la mort de Matisse en 1954, l’institution, dont les intérêts sont défendus amicalement mais adroitement par sa conservatrice Marie Dormoy, est destinatrice de tous les livres qu’il publie, parfois accompagnés de maquettes inédites, et de quelque quatre-vingts estampes en feuilles.

Si notre intention première était de montrer tous les types d’œuvres de Matisse qui ont intéressé Doucet et ses héritiers spirituels – tableaux, dessins, estampes et livres d’artiste –, il nous est rapidement apparu que cela n’aurait pas grand sens car nous n’aurions présenté qu’une version partielle de cette collection, ce qui en aurait gauchi la perception. Pour des raisons diverses, certains des plus importants tableaux de Matisse ayant appartenu à Doucet ne peuvent en effet être montrés actuellement, tandis que l’absence de documentation fiable empêche de localiser avec certitude la plupart des dessins qu’il avait acquis. Ce que nous connaissons de cette partie des collections de Doucet est au final reproduit et commenté, rendant à Doucet un hommage légitime et fondé. L’exposition se concentre en définitive sur les estampes de Matisse, tant l’ampleur des collections de l’INHA associées à celles de la BLJD permet de proposer une vision renouvelée de l’ensemble de la carrière de l’artiste, maître de la couleur, mais aussi du noir et blanc. Pour construire ce parcours dans l’œuvre imprimé de Matisse, nous avons mis à profit la richesse des fonds de l’INHA en estampes d’autres artistes des XIXe et XXe siècles. Car Doucet et ses héritiers spirituels avaient bien pour volonté, en rassemblant ses collections, de « suivre la pensée de l’artiste et de comprendre l’œuvre qu’il a voulu réaliser ».

Impression Matisse

Dans le cadre de l’enseignement qu’il dispense à un petit nombre d’élèves, Henri Matisse donne en 1908 cette indication, connue grâce aux notes qu’en a prises Sarah Stein : « Il faut toujours rechercher le désir de la ligne, le point où elle veut entrer ou mourir. » En détournant ces mots même, l’exposition Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections Doucet permet de comprendre que cette injonction du désir qu’éprouverait la ligne et qui serait toujours à rechercher, doit être prise au pied de la lettre. Trop souvent, Matisse est identifié comme un coloriste, voire comme un utilisateur des seules couleurs franches et vives, comme si « le bonheur de vivre », qui donne son titre à l’un de ses tableaux majeurs (1906, Merion, Fondation Barnes) avait pu uniquement consister pour lui – et pour nous – en images plaisantes, destinées à orner avec bon goût les intérieurs bourgeois et les musées, alors qu’il s’agit d’un projet de transformation de la vie, où l’œuvre d’art n’est rien d’autre qu’un tremplin portant les difficultés et les tensions à un accomplissement qui les dépasse et les résout, pour que puisse advenir un bonheur véritable.

Relire le parcours de l’un des plus grands artistes de la modernité à la lumière de sa pratique de l’impression est, à ce titre, éclairant. Henri Matisse est l’auteur d’un œuvre imprimé considérable de 829 numéros, travaux pour le livre en sus, selon le décompte établi par le catalogue raisonné de Marguerite Duthuit-Matisse et Claude Duthuit. Cet œuvre est pleinement assumé par l’artiste : il est édité, le plus souvent par Matisse lui-même. Il s’étend de 1900 à 1953, débutant une dizaine d’années après l’entrée en art et jusqu’à la fin de sa trajectoire. Il est rapidement reconnu, objet d’expositions spécifiques dès 1955 par le Museum of Modern Art, en 1970 par la Bibliothèque nationale, en 2015 par la Morgan Library de New York et le musée Matisse du Cateau-Cambrésis.

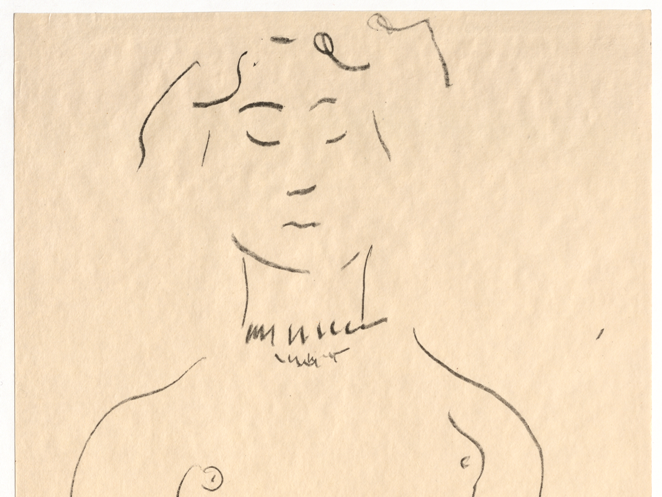

De ce vaste œuvre imprimé se dégagent plusieurs caractéristiques : il est divers, car créé à travers la pratique des quatre procédés d’impression, il est imprimé en noir et blanc, il tient dans la main et, enfin, il se construit par intermittence, ce que révèle l’organisation chronologique de cette exposition. La linéarité du parcours n’est pourtant que moyennement satisfaisante dans le cas du continent qu’est Matisse, tant les problématiques qu’il soulève dans son art se chevauchent, se nourrissent mutuellement, se contredisent aussi. La diachronie choisie ici permet néanmoins de ne pas enfermer l’œuvre imprimé de Matisse dans une typologie technique trop réductrice, pour plutôt mettre en lumière cette observation générale : il s’adonne à l’estampe, puis l’abandonne, puis la reprend, la réabandonne, etc. Ce qui pose question : qu’est-ce qui déclenche et qu’est-ce qui suspend le désir de créer des images imprimées ?

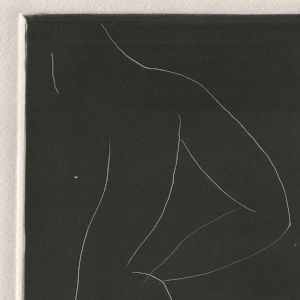

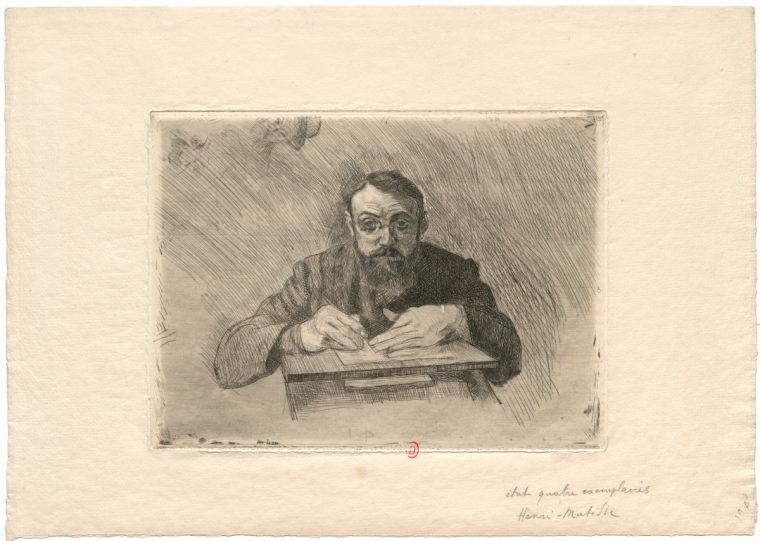

Chacune des sept périodes d’impression est ainsi abordée selon cette interrogation. Aux tous premiers travaux des années 1900-1903, dont Henri Matisse gravant marque le point de départ, succèdent les bois et les lithographies de 1906 qui par leurs procédés techniques opposés interrogent les rapports entre fond et forme. Les tailles-douces de la période suivante, celle des années de guerre, donnent à Matisse l’occasion de mettre à l’épreuve le pouvoir d’expansion de son image au-delà des limites indiscutables du champ qu’elle représente matériellement, en plan et en profondeur. Les lithographies des années 1920-1927 frappent par leur morbidezza propice à interroger les valeurs de l’air entourant ses odalisques. Les années 1929-1931 reviennent à une ligne simple, égalisée, découpant la vie du modèle en instants dignes d’être arrêtés, selon une cinématographie personnelle pleinement assumée. La puissance expressive de Matisse ne pouvant s’exprimer par la peinture du fait de difficultés de santé, affrontées dans les années 1944-1947, trouve un exutoire dans les appareils illustratifs conçus pour les ouvrages de ses amis poètes. Enfin, l’ultime période est celle des années 1947-1953, dont le point d’orgue est l’ouvrage Jazz, objet-livre témoignant de la réconciliation, enfin, de la ligne et de la couleur.

Marguerite Duthuit-Matisse raconte, en 1955, que les estampes étaient « exécutées à la fin de séances de peinture difficiles », dont elles représentaient une « conclusion agréable. » Le témoignage est capital : au milieu des difficultés et préoccupations générées par la peinture, l’estampe est, pour Matisse, source de réjouissance, d’agrément, de délassement. Variation plaisante, elle poursuit les questionnements travaillés dans la journée, leur donne un exécutoire cathartique autre : elle permet, comme « cette peinture faite avec des moyens réduits » qu’est le dessin, de « soulager l’artiste de ses émotions ». Elle donne à un même fond une autre forme, réduite à quelques parties. Elle nourrit et est nourrie. Et on ne s’étonnera donc plus de cette discontinuité de pratique, les « temps » de gravure chez Matisse coïncidant en effet avec certains moments de crise : morale, esthétique, critique, financière et même physiologique.

Tout tableau de Matisse est la résolution d’une équation, c’est-à-dire un équilibre entre des variables dichotomiques qu’il s’agit de faire tenir ensemble en dépit de leurs oppositions : modernité et historicité, profondeur et surface, ligne et couleur, séduction et sincérité, décor et symbole, analyse et synthèse, impression et expression. Matisse, en pratiquant l’estampe ainsi, va à l’encontre de certaines caractéristiques magistrales de sa peinture : il fait taire, pour quelques instants, les voix dissonantes que lui font entendre le tableau, restreint à quelques-unes la multiplicité des questions que lui pose la peinture, s’y déleste de certaines émotions nées d’un daïmon dévorant, interroge les propriétés natives de cet objet révélé, se donne l’occasion de questionner, ailleurs et autrement, l’image qu’est le tableau. Les éléments de réponse qu’il trouve en l’estampe, aussi partiels soient-ils, sont éléments valables de réponse et résolvent une partie de la mathématique du tableau, hors du cadre du tableau.

Éric de Chassey et Lauren Laz, commissaires de l’exposition

À lire

Éric de Chassey et Lauren Laz (dir.), Le désir de la ligne. Henri Matisse dans les collections Jacques Doucet, cat. exp., avec les contributions d’Ilaria Andreoli, Sophie Derrot, Isabelle Diu et Sophie Lesiewicz, Paris – Avignon, Institut national d’histoire de l’art – Musée Angladon – Collection Jacques Doucet, Mare & Martin, 2022, 168 p., ill.