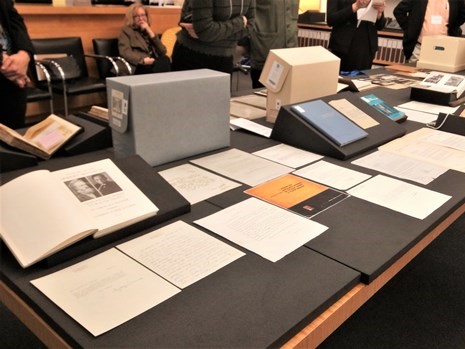

Ces collections de l’INHA ont été présentées fin janvier lors de l’atelier au Getty Research Institute (GRI), tout comme celles des Archives of American Art (AAA) hébergées par le Smithsonian, ou celles du Getty lui-même. Cet atelier fut l’occasion de discussions riches autour de la collecte, du traitement et de l’exploitation des archives d’historiens de l’art, mêlant chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et responsables de collections. À l’aide d’études de cas, il a en particulier été question des documents les plus exploités pour comprendre les relations entre historiens de l’art, en particulier la correspondance. La conférence d’Elizabeth Sears, de l’université du Michigan, portant sur les universitaires réfugiés pendant les années 1930 a ainsi souligné l’importance du recours aux archives pour comprendre le contexte d’exil de ces personnalités, notamment des dossiers de candidatures et des lettres les accompagnant.

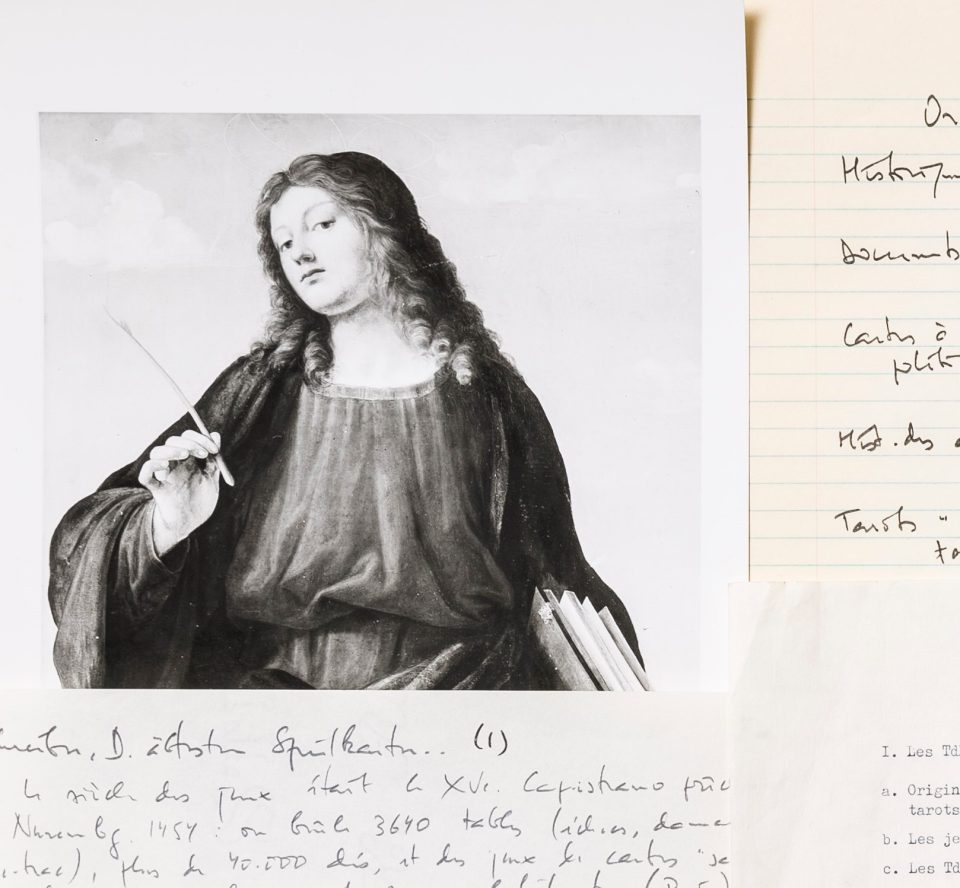

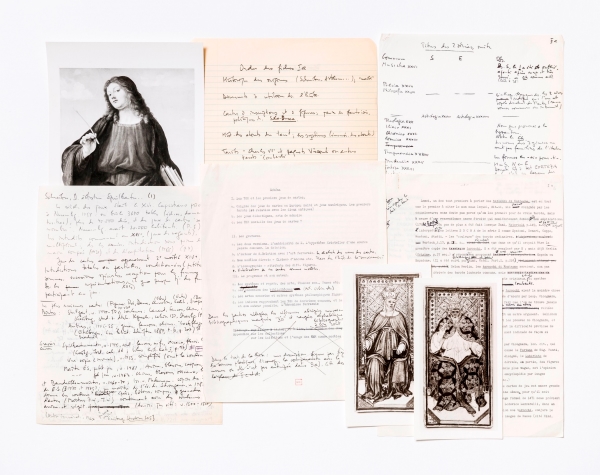

Le double positionnement des participants a encouragé les réflexions autour de la manière dont les archivistes et les historiens de l’art peuvent bénéficier mutuellement de leurs connaissances respectives. Ainsi, la conférence donnée par Jérémie Koering sur les dessins d’historiens de l’art comme outil épistémologique questionne l’archiviste sur le signalement de ces dessins dans les instruments de recherche des fonds. Le signalement a fait l’objet des échanges les plus riches, avec l’idée que la visibilité des fonds permettait d’ouvrir des pistes de recherches et donc de faciliter la conservation et l’exploitation des archives, voire leur versement par les historiens producteurs. Le cas des fonds dispersés entre plusieurs établissements rend la nécessité d’un signalement commun encore plus prégnante, d’autant que les producteurs concernés sont souvent caractérisés par un fort attachement à plusieurs institutions, en plus de leur fonds personnel. L’INHA utilise ainsi Calames, un outil commun à de nombreux établissements de l’enseignement supérieur et autres, mais la question se pose également au niveau international.

Des outils spécifiques autour des historiens de l’art ont été évoqués, ainsi que des pistes pour leur développement, intégrant le signalement d’archives. Ce fut le cas du Dictionary of Art Historians, hébergé par l’université de Duke (Caroline du nord), initiative sœur du Dictionnaire des historiens de l’art de l’INHA, ou bien du prototype du SNAC (Social Networks and Archival Context), hébergé par les Archives nationales américaines. L’évolution de tels outils s’oriente vers plus d’interopérabilité, afin que l’utilisation de ressources provenant de multiples établissements soit facilitée. Comme le montre l’exemple du SNAC, les possibilités de visualisation des données ou de mise à disposition d’API sont une perspective de développement incluant les outils des humanités numériques en histoire de l’art. Le numérique a d’ailleurs été un sujet transverse des débats, soit sur les possibilités de numérisation des fonds, soit sur l’exploitation des données générées par les institutions.

Pour l’INHA, ce fut l’occasion de se situer dans le paysage de la conservation et de l’exploitation de ces archives. Le partage d’expériences avec des établissements aux missions ou aux collections similaires aux nôtres (GRI, AAA, mais également Warburg Institute de Londres) permet d’intéressantes mises en perspective et la diffusion d’informations à une large échelle (réflexion sur les politiques d’acquisition et les plans de traitement par exemple). Le retour et la discussion avec les chercheurs et chercheuses présents ouvrent également des pistes pour continuer un travail commun autour de ces archives qui voient se faire l’histoire de l’art.

Sophie Derrot, service du Patrimoine