Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et programmes de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

La Société des amis de la bibliothèque d'art et d'archéologie

Mis à jour le 9 février 2017

Histoire(s)

Auteur : Stéphanie Fournier, Lucie Fléjou

Nos lecteurs ont peut-être déjà entendu parler de la carte de lecteur dite « de la SABAA » mais ils sont sûrement peu nombreux à connaître l’historique et les actions de cette association, aujourd’hui encore fort active dans son soutien aux activités de la bibliothèque de l’INHA.

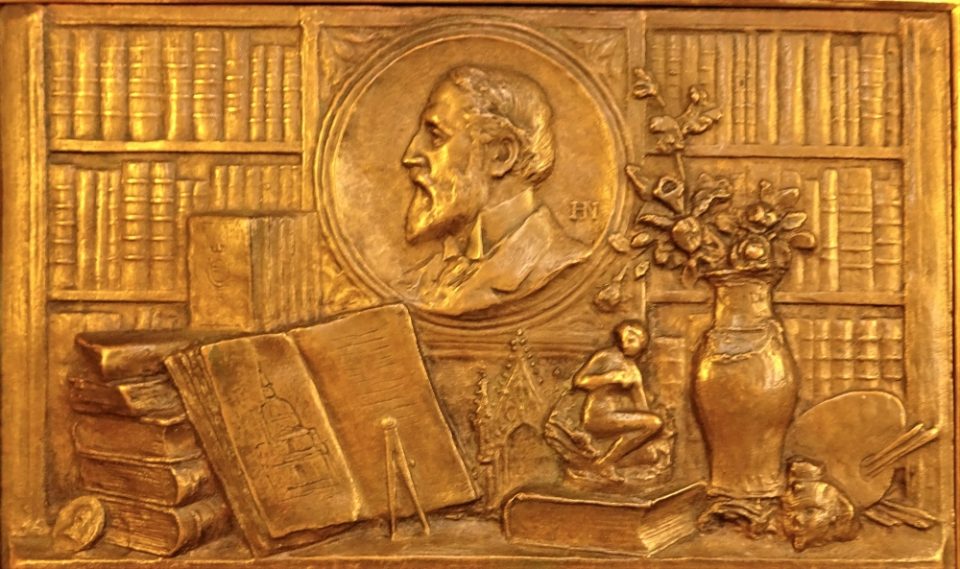

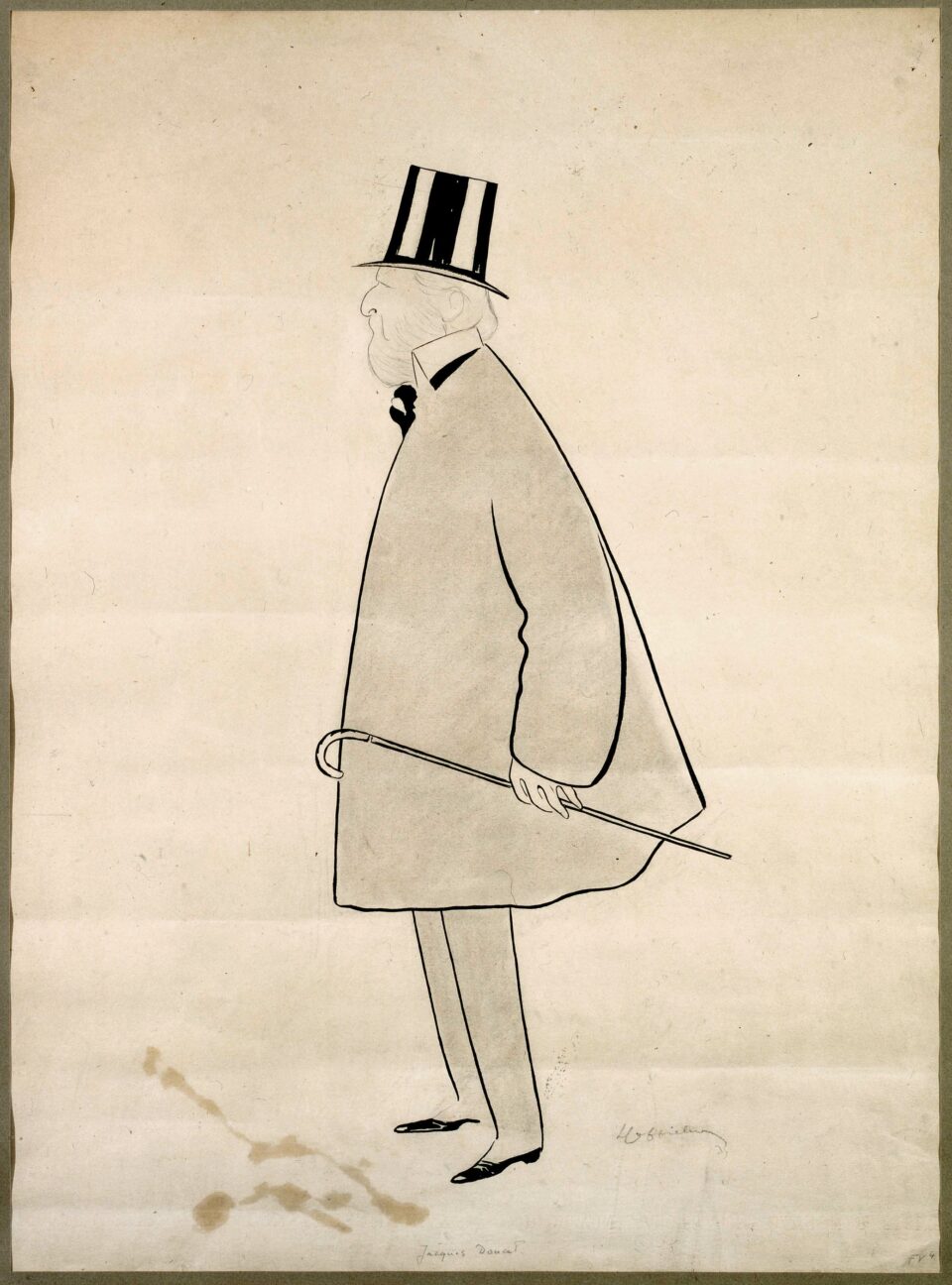

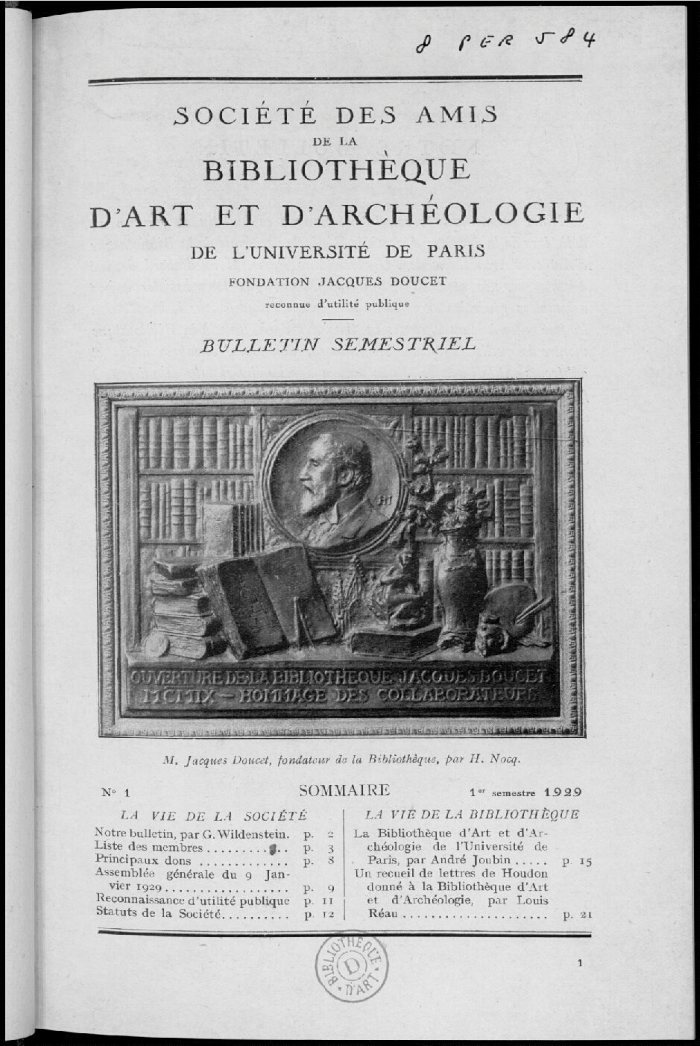

La SABAA, la Société des Amis de la Bibliothèque d’art et d’archéologie, fut fondée en 1925 par Jacques Doucet, pour soutenir la bibliothèque d’art et d’archéologie qu’il venait de donner à l’Université de Paris, dont l’actuelle bibliothèque de l’INHA est l’héritière.

Parmi les premiers membres de la SABAA figurent de grands mécènes et collectionneurs de l’époque, par exemple David David-Weill, Maurice Fenaille, Georges Wildenstein, Moïse de Camondo, et bien sûr, Jacques Doucet lui-même. La SABAA comptait également au sein de son conseil d’administration d’autres personnalités importantes, au premier rang desquelles l’ancien Président de la République Raymond Poincaré. Leur influence permit d’obtenir le soutien des pouvoirs de l’époque. Des membres étrangers soutinrent aussi la société, notamment Joseph Duveen, ou encore Helen Frick.

Les statuts de la SABAA prévoient que « Les moyens d’action de la Société sont, d’une façon générale, tous

ceux qu’elle croira susceptibles de faciliter les études d’art en France grâce à la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie de l’Université de Paris. Elle fera ou provoquera des libéralités destinées à enrichir la Bibliothèque. Elle pourra continuer les publications entreprises, organiser des expositions, des cours, des conférences, créer des prix. »

En effet, la bibliothèque, dans le contexte difficile des années qui ont suivi la Grande Guerre, connaît alors de fortes difficultés de fonctionnement, et ne peut poursuivre sa politique d’acquisition de collections patrimoniales et de publications.

La SABAA aide donc la bibliothèque par plusieurs dons prestigieux : citons notamment les cahiers d’écolier d’Eugène Delacroix, ou encore, des aquarelles d’oiseaux attribuées à Jean-Baptiste Oudry offerts par David David-Weill. Elle finance aussi, en la personne de Maurice Fenaille, la reliure des collections d’estampes. Enfin, elle soutient des publications, notamment le Répertoire d’art et d’archéologie.

Reconnue d’utilité publique en 1927, la SABAA a bénéficié dans les années 1930 d’un regain d’activité grâce notamment à l’action de Clotilde Brière, bibliothécaire à la Bibliothèque d’art et d’archéologie dès 1918, où elle est chargée de la collection d’estampes et de photographies à partir de 1928, et épouse de Gaston Brière, conservateur du château de Versailles.

Jusqu’à aujourd’hui, elle apporte un soutien déterminant à la bibliothèque, grâce à ses mécènes, notamment dans le domaine des restaurations patrimoniales et pour financer de nouvelles acquisitions. Son indépendance financière, car non soumise aux marchés publics, lui permet une grande souplesse d’action.

Parmi les actions menées ces dernières années, se distinguent notamment celles financées par la Fondation Gianadda, qui a notamment subventionné la restauration et le conditionnement d’un grand nombre d’estampes modernes.

Son conseil d’administration est présidé en 2017 par Jean Guéguinou, Ambassadeur de France, avec, comme trésorier, Gilles Benoist, conseiller-maître honoraire de la Cour des Comptes. Y siègent le mécène Léonard Gianadda, des historiens d’art : Nicole Willk, Philippe Sénéchal, Michel Hochmann, le graveur Erik Desmazières, Madame Sylvie Prouté de la Galerie Prouté, des conservateurs honoraires de musée et de bibliothèque comme Pierre Rosenberg, Daniel Marchesseau, Sabine Coron, Dominique Morelon.

Vous pouvez participer à cette action.

Stéphanie Fournier et Lucie Fléjou, services du Catalogue et du Patrimoine

La SABAA a publié un bulletin entre 1929 et 1949, le Bulletin de la SABAA, qui est consultable dans nos collections et qui compte huit numéros.