Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et projets de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Défense d’ignorer

Mis à jour le 30 septembre 2025

Autour des collections

Auteur : Julien Brault

Le patrimoine architectural dans les collections de l’Institut national d’histoire de l’art

Présentée les 20 et 21 septembre 2025 en salle Labrouste, l’exposition « Défense d’ignorer » porte sur le patrimoine architectural dans les collections de l’INHA. 38 documents couvrant une large période, de 1606 à 2023, illustrent quelques-uns des mots-clés liés à la connaissance et à la sauvegarde du patrimoine monumental.

La prise de conscience de la valeur du patrimoine architectural est indissociable de l’expérience de la perte. Dès le rapport de l’abbé Grégoire sur le vandalisme, présenté en 1793 à la Convention nationale, émerge en France le double devoir des acteurs du patrimoine : recenser et éduquer. Les collections de l’INHA dialoguent et montrent, sur toute la surface du globe et dans le temps long de l’Histoire, le destin de monuments sauvés, restaurés, malmenés ou détruits, et les multiples conflits de valeurs à l’œuvre, qui suscitent débats et polémiques. Les riches archives de la bibliothèque témoignent aussi de l’engagement des historiens de l’art et des professionnels du patrimoine, qui, de Prosper Mérimée à André Chastel, ont souvent mené de front études scientifiques et engagements politiques pour la sauvegarde des chefs d’œuvres de l’architecture. Car si les moyens diffèrent, leurs efforts poursuivent in fine un même but, qui est aussi celui de l’INHA : faire connaître !

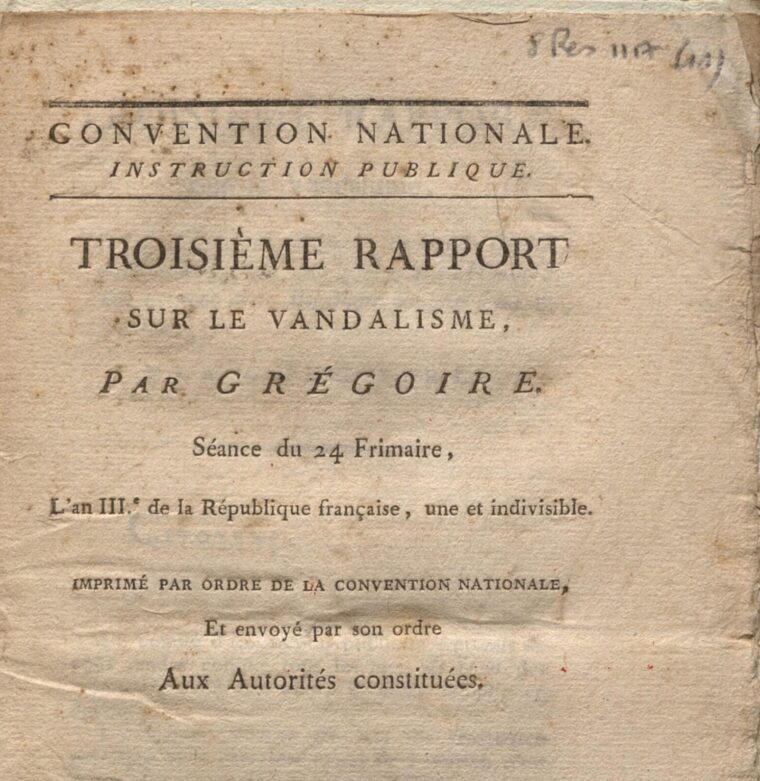

Recenser

L’abbé Grégoire (1750-1831) est l’inventeur du terme « vandalisme ». Dans ses Mémoires, il écrit « je créai le mot pour tuer la chose ». Les interventions de Grégoire (1) devant la Convention nationale, en 1793, se déroulent dans une situation d’urgence. Partout sur le territoire, parce qu’ils sont attachés à la royauté ou à la noblesse, des chefs d’œuvre sont détruits. L’État demande aux régions de faire la liste des édifices à protéger, mais les remontées du terrain ne sont pas à la hauteur. Comme le recensement ne peut pas reposer sur une poignée d’hommes éclairés, le troisième rapport de Grégoire mentionne aussi l’autre mission essentielle à entreprendre : éduquer.

Si le recensement national entrepris au moment de la Révolution est un prélude à la protection des monuments historiques entamée au début des années 1830, il n’est pas le premier florilège des monuments français. L’un des plus célèbres est l’œuvre fondatrice de l’architecte Jacques Androuet du Cerceau (1510-1585), qui entreprend un peu avant 1560 une anthologie des plus beaux palais et châteaux du royaume. Si le terme de vandalisme a été étroitement associé à l’épisode révolutionnaire, il s’applique aussi de manière rétroactive au pouvoir royal lui-même, qui longtemps ne prit qu’un soin extrêmement sélectif de son patrimoine monumental. Le château dit « de Madrid », ici représenté (2), création du célèbre architecte français Philibert de l’Orme (1514-1570) et jadis implanté dans les emprises de l’actuel bois de Boulogne, est emblématique du vandalisme royal, lui qui avait déjà été abandonné avant la Révolution, pour des raisons financières.

![Nicolas de Poilly (1707-1780), Vue et perspective de l’entrée du château de Marly, s. d., [1679-1696], eau-forte coloriée. Paris, bibliothèque de l’INHA, VO FRA (M6).](https://www.inha.fr//app/uploads/2025/07/3-760x563.jpg)

En 1788, un édit du roi Louis XVI distinguait les édifices sacrifiables comme le château de Madrid des trésors inaliénables de la royauté, parmi lesquels figuraient le château de Marly, demeure favorite de Louis XIV, construit par un autre célébrissime architecte français, François Mansart (1588-1666). Las, sous l’Empire, le domaine est vendu à un industriel et rapidement dépecé par ce dernier pour amortir son achat. Il n’en reste rien en 1816. La bibliothèque de l’INHA conserve plusieurs vues d’optique du XVIIIe siècle représentant le château et son domaine. Dans celle présentée (3), l’ordre colossal est bien visible, employé pour le corps principal du château, une grande ordonnance caractéristique du style Louis XIV.

L’abbaye Saint-Philibert de Tournus, monument roman situé en Bourgogne, fit partie des premiers bâtiments à faire l’objet d’une demande de protection par l’Inspection générale des Monuments historiques, créée en 1830. Prosper Mérimée (1803-1870), qui présida cette commission à partir de 1834, se rendit plusieurs fois à Tournus et entreprit de faire l’histoire de l’édifice dans un manuscrit inédit daté de 1858, que la bibliothèque de l’INHA conserve (4).

Relever

Le fonds de dessins rassemblés par l’architecte et archéologue Albert Lenoir (1801-1891) est l’un des fleurons de la bibliothèque de l’INHA. Fils d’Alexandre Lenoir, fondateur du premier musée des Monuments français, Albert Lenoir poursuivit à sa manière l’œuvre de son père, tout au long du XIXe siècle, en s’efforçant de documenter les monuments du Moyen Âge et de la Renaissance. Il publia le matériau collecté dans la Statistique monumentale de Paris, ouvrage majeur sur l’architecture de la capitale, paru en 1867. En 1828, il fit ainsi faire par un jeune architecte, André Chatillon, le relevé d’une belle maison Renaissance donnant sur la rue Neuve-Notre Dame (2), une ancienne rue parisienne qui débouchait alors sur la cathédrale avant que le bâtiment ne soit détruit. Dans une décennie d’engouement pour l’architecture gothique, la vue de la rue Neuve Notre-Dame était à la mode. L’aquarelliste anglais Thomas Shotter Boys (1803-1874) la représente dans un beau recueil, Picturesque Architecture in London, Paris, Ghent, etc., paru à Londres en 1839, qui fut le premier album lithographié et imprimé directement en couleurs. La chromolithographie consacrée à cette pittoresque rue parisienne montre bien le vide laissé par la maison démolie, à l’angle de la rue neuve Notre-Dame et de la rue du Marché-Palu. Plus tard, les grands travaux haussmanniens auront raison de la rue elle-même, imposant un grand parvis qui changea le regard sur la cathédrale et fait encore discussion parmi les urbanistes d’aujourd’hui.

L’hôtel dit « d’Harcourt » était quant à lui un édifice médiéval situé presqu’en face de l’abbaye de Cluny, sur la rive gauche, dont de splendides restes émergèrent en 1852 à la faveur des percées haussmanniennes. L’édifice promis à la démolition, Lenoir dépêcha alors un autre jeune architecte, Théodore Vacquer (1824-1899), aujourd’hui considéré comme le père de l’archéologie parisienne, pour en faire le relevé (3). Lenoir ne semble toutefois pas avoir fait alors campagne pour le sauvetage de l’édifice, ce qui a conduit certains à faire l’hypothèse que l’archéologue n’eut peut-être pas conscience qu’il s’agissait d’un exceptionnel témoignage des grandes demeures aristocratiques médiévales parisiennes.

Révéler

L’architecte et graveur Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) est associé à un âge d’or de la représentation des ruines. Les qualités expressives de ses estampes ont eu une influence capitale sur les artistes européens de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais avant d’être un graveur, Piranèse est un architecte dont l’œuvre principale, les Antichità Romane, ont considérablement accru notre connaissance du legs de l’Antiquité. Dans cette grande eau-forte (1), Piranèse représente le soubassement du Mausolée d’Hadrien à Rome, un monument romain du IIe siècle, aujourd’hui incorporé au Château Saint-Ange. Le point de vue en contre-plongée, typique des mises en scène architecturales de Piranèse, lui permet de restituer de manière minutieuse l’appareil du soubassement et de rendre la projection énergique de la masse, encore accentuée par l’ombre qui vient mordre sur la lettre de la gravure. Ici, le « relevé » cher aux archéologues et architectes a presque une signification littérale, qui dresse la masse vertigineuse du monument antique devant l’amateur d’estampes.

La bibliothèque de l’INHA conserve deux précieux manuscrits de l’archéologue britannique William Gell (1777-1836). Pompéi unpublished rend compte de l’état des décors de l’ancienne ville romaine ensevelie, au moment de leur exhumation dans le premier quart du XIXe siècle et, hélas, de leur dégradation quasi instantanée. Gell indique en effet, dans la légende manuscrite du dessin présenté (2), que « le rouge a été changé en marron avant septembre 1819 », attirant l’attention sur l’un des drames de l’archéologie, qui est que révéler est aussi exposer d’emblée les vestiges exhumés à la corruption.

De manière générale, les nombreux relevés effectués par les archéologues et jeunes architectes qui viennent compléter leur formation dans la péninsule italienne au cours du XIXe siècle permettent de conserver aujourd’hui la mémoire de décors désormais entièrement disparus. Alors qu’un tiers de Pompéi est toujours enseveli, le site incarne le défi archéologique de révéler les trésors enfouis tout en assurant leur conservation pour les générations futures. L’archéologue français Pierre Gusman (1862-1941) est l’un de ceux qui a le plus œuvré à cette connaissance des décors de Pompéi. Si dans ses publications, Pierre Gusman eut recours exclusivement à l’aquarelle, il employa une technique originale pour ces relevés, bien représentée dans les archives conservées par l’INHA, consistant à aquareller à la main des tirages surexposé des édifices étudiés (3).

Restaurer

![François Liger (1757-?), Vue générale du théâtre de Sagonte, [v. 1800], mine de plomb, plume et lavis sur papier. Paris, bibliothèque de l’INHA, Ms 463 (185).](https://www.inha.fr//app/uploads/2025/07/5-760x585.jpg)

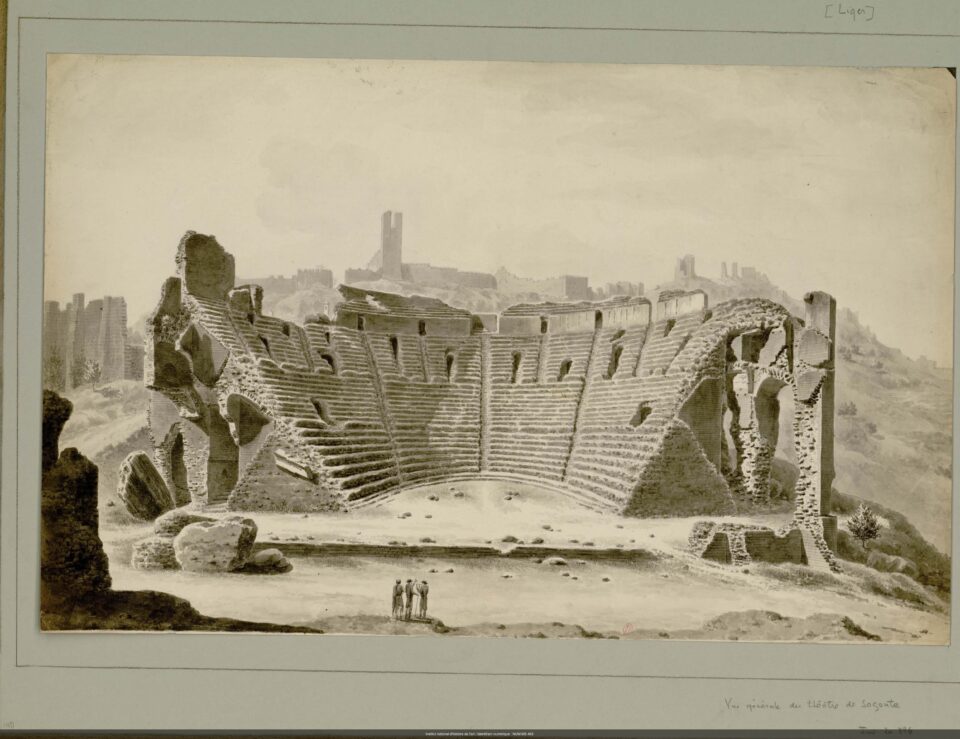

Le théâtre de Sagonte est l’un des vestiges les plus impressionnants laissés par les Romains sur le sol espagnol. Menacé de destruction à la fin du XVIIIe siècle, il est sauvé notamment grâce à un érudit local, Enrique Palos y Navarro (1749-1814), correspondant de l’Académie des arts espagnole, qui publie en 1793 une monographie sur l’édifice (1).

Au début du XIXe siècle, le diplomate et archéologue Alexandre de Laborde (1773-1842), accompagné de plusieurs dessinateurs, parcourt l’Espagne pour préparer une publication monumentale qui sera publiée en 1806 sous le titre Voyage pittoresque et historique de l’Espagne. Le théâtre de Sagonte les impressionne, puisqu’il fait l’objet de cinq dessins au lavis, dans lesquels cadrage et point de vue varient. Le dessin exposé (2) n’est pas celui qui fut publié, Laborde ayant manifestement préféré une vue plus contextuelle du monument, qui montre les maisons du village de Sagonte entourant celui-ci. Le dessin inédit de François Liger nous place quant à lui face à la cavea, la partie intérieure de l’amphithéâtre. Le caractère grandiose de la ruine est accentué par les trois personnages au premier plan qui donnent l’échelle, selon un procédé rhétorique typique de l’iconographie du Grand Tour.

Au XIXe siècle, c’est aussi pour préparer une publication que les époux Jane Dieulafoy (1851-1916) et Marcel Dieulafoy (1844-1920) parcourent l’Espagne et documentent les grands monuments qu’ils visitent, cette fois au moyen de tirages photographiques de petit format. Sur le carton qui regroupe des monuments de la région de Valence, figure un cliché du théâtre de Sagonte (3), pris cette fois de l’intérieur du théâtre. Surplombant la vallée, la ruine offre un point de vue vertigineux sur l’horizon.

Le théâtre de Sagonte illustre mieux que tout autre monument l’un des conflits de valeurs les plus inconciliables que l’historien de l’art allemand Alois Riegl (1858-1905) avait analysé dans son célèbre ouvrage Le culte moderne des monuments, paru en 1903, entre la valeur d’ancienneté, qui nous attache à un monument pour son témoignage symbolique d’une civilisation révolue, et la valeur d’usage, qui nous pousse à tout prix à vouloir des monuments fonctionnels. Le théâtre de Sagonte fit en effet l’objet d’une rénovation très contestée au début des années 1990, en fait plutôt un nouveau projet sur le site même de la ruine antique, consistant à superposer un nouveau théâtre sur l’ancien. Deux architectes apparentés au mouvement post-moderne italien Casabella, Giorgio Grassi et Manuel Portaceli, reconstruisirent un mur de scène qui n’existait plus et recouvrirent en grande partie les gradins antiques d’une nouvelle peau en béton. Le résultat final, visible dans la revue internationale Domus (4), montre que la ruine a disparu, amalgamée dans un monument moderne qui la sauve mais la fait aussi disparaitre. Si la revue prit alors parti pour cette intervention, publiant un panégyrique de cette opération par l’historien de l’architecture moderne Kenneth Frampton (né en 1930), le projet divisa profondément l’opinion et fut attaqué en justice. Après un imbroglio juridique, l’intervention fut jugée paradoxalement légalement protégée en tant que « contribution à l’histoire du monument historique ». Sa dérestauration s’avéra impossible, le coût d’un retour en arrière et les difficultés techniques d’une intervention sur une addition qui fait désormais corps avec la ruine, débouchant sur le statut quo et la pérennisation de l’intervention moderne.

Documenter

À la fin du XIXe siècle, dans le sillage de la première mission héliographique, la photographie est devenue l’outil majeur de documentation du patrimoine bâti menacé. L’hôtel dit « de la reine Hortense », ancienne résidence d’Hortense de Beauharnais située au 17 de la rue Laffite à Paris, était un bel hôtel néoclassique construit par l’architecte Pierre-Louis Moreau Desproux (1727-1794), où naquit le futur Napoléon III. En 1894, la Gazette des beaux-arts évoquait encore cet édifice qui avait survécu aux percées haussmanniennes, vantant notamment le décor intérieur dû au peintre Prudhon, qui présentait des allégories de la Richesse, des Arts, des Plaisirs et de la Philosophie. Les deux clichés d’Eugène Atget (1857-1927), photographe français auteur d’une contribution majeure à la documentation du « Paris qui s’en va », permettent d’apprécier le dessin des façades, juste avant que l’édifice ne soit finalement détruit en 1899 (1). Côté jardin, les pavés issus de la démolition s’amoncellent et saturent le premier plan, au point de donner l’impression que ce n’est pas par démolition que l’édifice va disparaître mais par ensevelissement.

Installé au Caire dans les années 1870, le photographe Beniamino Facchinelli (1832-1895) a laissé de précieux témoignages de mosquées alors à l’état d’abandon. Certaines étaient d’autant plus vulnérables qu’elles étaient situées en lisière de la ville, dans le désert. La vue exposée (2) est prise dans l’une des deux salles de prières du complexe funéraire du sultan mamelouk Qaytbay, édifié au XVe siècle puis transformé en caserne et dépôt de poudre au XIXe siècle, ses baies murées et ses décors très dégradés. Le point de vue choisi par Facchinelli, qui montre au premier plan l’iwan, l’élément architectural qui introduit à la salle de prière, permet de cadrer l’ensemble des percements de manière emboitée. Sur le mur du fond, le contraste entre le portique de la partie basse, dont les baies sont murées, et les baies de la partie haute, au contraire anormalement béantes, indique l’état anormal du mur, qui ne joue plus son rôle de clos et couvert. Même si l’édifice tient encore debout, il est en transition vers la ruine. Sa remise en état n’interviendra qu’après 1914.

Archéologue, libraire et éditeur, puis conservateur de l’Ashmolean Museum d’Oxford (de 1870 à sa mort), John Henry Parker (1806-1884) est connu pour avoir constitué l’une des plus importantes collections de photographies d’architecture et d’archéologie sur Rome. Les 36 volumes contenant plus de 4 700 épreuves photographiques sur papier albuminé prises entre 1864 et 1877 à Rome et dans ses environs sont tous consultables en ligne sur Cariatide, la bibliothèque numérique de l’INHA. L’église de San Urbano (3), située au sud de Rome, a eu un destin rocambolesque. Construite à partir du IXe siècle sur les restes d’un temple antique et plusieurs fois abandonnée, elle fut finalement restaurée par le pape Urbain VIII et son neveu le cardinal Francesco Barberini, à partir de 1634. L’éloignement de l’église par rapport au cœur de Rome la rendit régulièrement sujette à des actes de vandalisme et elle fut même un temps annexé par un cultivateur voisin. Le bâtiment, acquis par la ville de Rome en 2002, sert aujourd’hui de presbytère au sein de la paroisse de Saint-Sébastien-hors-les-Murs et a fait l’objet d’une restauration en 2010-2011. En optant pour un point de vue assez bas et en faisant le choix du grand angle qui déforme les perspectives, le photographe a nettement dramatisé les lignes de fuite du monument. Cette contre-plongée, renforcée par une lumière qui vient de l’arrière de l’édifice, comme surnaturelle, donne au monument l’allure fantastique d’un trompe-la-mort, qui défie les vicissitudes du temps.

Démolir

La destruction au tournant des années 1970 des pavillons des Halles de Paris conçues en 1850 par l’architecte Victor Baltard (1805-1874) est l’un des grands traumatismes collectifs en matière de destruction du patrimoine architectural en France. Monument industriel du milieu du XIXe siècle, emblématique des nouveaux usages du fer dans les édifices publics, elles abritèrent le marché de gros jusque son départ à Rungis en 1969. Lorsque paraît cette année-là le premier numéro de la revue Paris Projet, qui montre en couverture les pavillons encore en activité (1), la Ville a l’intention d’une restructuration en profondeur, incluant les îlots insalubres du plateau de Beaubourg. L’historien de l’art André Chastel (1912-1990) s’est fortement impliqué contre ce projet, au nom dans un premier temps de la défense de la préservation du bâti ancien des rues alentour. Il co-signa ainsi le manifeste intitulé Contre le massacre du quartier des Halles (2), avec des écrivains tels que Robert Pinget ou Yves Bonnefoy. Mais, symptomatiquement, les pavillons de Baltard ne furent pas dans un premier temps au cœur de sa bataille, comme en témoigne un premier article qu’il publia en 1969 sur la sauvegarde du quartier dans le journal Le Monde. Les pavillons de Baltard, alors désertés, apparaissent pour beaucoup comme des repoussoirs, saturant au centre de Paris un lieu stratégique qu’on imagine pouvoir former une grande esplanade moderne, et certains avancent alors que leur destruction permettra de redonner la vue sur l’église Saint-Eustache attenante.

Or le fonds Chastel conservé par l’INHA contient une lettre d’un jeune architecte de vingt-cinq ans, lui-même futur enseignant, François Laisney (né en 1944) (3). Ce dernier, qui réagit probablement à la première des tribunes publiée par André Chastel dans Le Monde, s’associe à la démarche de l’historien, mais l’interroge à la fin de son courrier : « Pourquoi n’avez-vous pas proposé le principe de la conservation et de la réutilisation des Halles de Baltard ? »

Le 11 décembre 1970, André Chastel écrit un nouvel article dans Le Monde intitulé « La fin des Halles ou le Miracle inutile », qui rencontre un large écho. Cette fois les pavillons, « gloire du plateau des Halles », sont au cœur de sa protestation. Malgré une large mobilisation et le réinvestissement populaire des pavillons, ceux-ci sont détruits entre 1971 et 1973. Leur démolition fit l’objet d’un reportage saisissant par le photographe Jean-Claude Gautrand (1932-2019), qui capte l’instant fatal où l’un des géants de métal s’abîme dans une immense nuée de poussière (4), à l’unisson du titre militant de l’ouvrage dans lequel furent publiés ces tirages, intitulé L’assassinat de Baltard. L’exemplaire conservé par l’INHA provient lui aussi des archives d’André Chastel.

Transformer

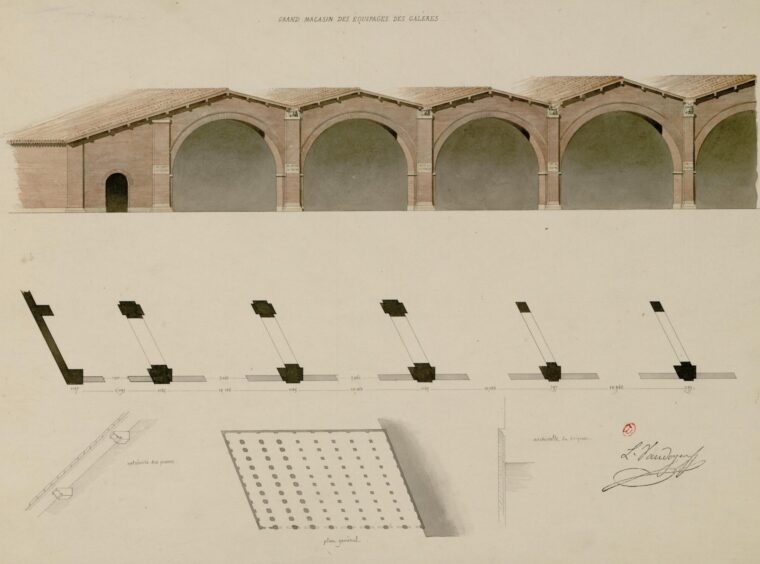

On associe naturellement le voyage en Italie des architectes lauréats du prix de Rome aux dessins de palais et édifices religieux de l’Italie antique et renaissante. Mais les architectes français qui voyagent dans la péninsule italienne dans le premier quart du XIXe siècle s’intéressent aussi aux édifices industriels. L’Empire et la Restauration sont marquées en France par la création de grands édifices édilitaires : abattoirs, halles et entrepôts. Au moment où le jeune Léon Vaudoyer (1803-1872) voyage en Italie, il est question d’établir à Paris un grand entrepôt de libre-échange, sur le modèle anglais, et il est très probable que Vaudoyer s’intéresse pour cette raison aux Arsenali Medicei de Pise, des bâtiments datant du XVIe siècle consacrés à l’origine à la construction navale. L’état des bâtiments que Vaudoyer dessine (1) n’est pas celui qu’il avait sous les yeux, car depuis plusieurs décennies déjà l’édifice a été reconverti en haras, comme en atteste un dessin réalisé au début du siècle par l’architecte Hubert Rohault de Fleury (1777-1846), conservé à la BnF. Il s’agit donc d’une « restitution », qui permet de se faire une idée de l’état originel du monument. L’édifice a beau être un édifice utilitaire en briques et couvert en tuiles, il arbore en façade une belle ordonnance de pilastres surmontés de chapiteaux anthropomorphes, que le dessin de Vaudoyer permet d’apprécier. Si la reconversion d’un édifice implique la plupart du temps d’importantes modifications ou altérations, c’est pourtant l’une des meilleures chances pour lui d’espérer traverser les époques. Parvenu jusqu’à nous, les anciens arsenaux de Pise abritent aujourd’hui le Musée des bateaux antiques de Pise, inauguré en 2019.

Protéger

![Véra Cardot et Pierre Joly, [Maison Gauthier à Saint-Dié des Vosges, Jean Prouvé architecte], s. d., tirage photographique. Paris, bibliothèque de l’INHA, fonds Maurice Besset, Archives 124/207/1.](https://www.inha.fr//app/uploads/2025/07/8-e1758294612889.jpg)

Elève et ami de Le Corbusier (1), l’historien de l’architecture Maurice Besset (1921-2008) joua un rôle crucial dans la patrimonialisation de grandes figures de l’avant-garde architecturale française et fit partie en 1963 de la première commission formée par André Malraux pour dresser la liste des monuments modernes à protéger au titre des monuments historiques. Ses archives, conservées à l’INHA, montrent qu’il s’appuyait entre autres sur une riche documentation photographique, à l’image du vestibule de la maison Gauthier à Saint-Dié-des-Vosges (2), conçue par l’ingénieur Jean Prouvé (1901-1984). Inversant les codes traditionnels de l’architecture domestique, ce sont les baies donnant sur la vallée, qui, dépourvues d’allèges, descendent jusqu’au sol, tandis que la porte d’entrée, au contraire, marque ostensiblement le seuil de la demeure en empruntant à l’imagerie de la construction aéronautique. Cet édifice, aujourd’hui classé, fut présenté dans la somme que Maurice Besset fit paraître en 1967, consacrée aux nouvelles tendances de l’architecture française (3). Maurice Besset était aussi un veilleur, en témoignent les coupures de presse qui abondent dans ses archives, comme celle qui, en 1975, alerte sur la menace pesant alors sur l’un des chefs d’œuvre de l’architecte français Tony Garnier (1869-1948), les abattoirs de la Mouche à Lyon (4).

Élargir

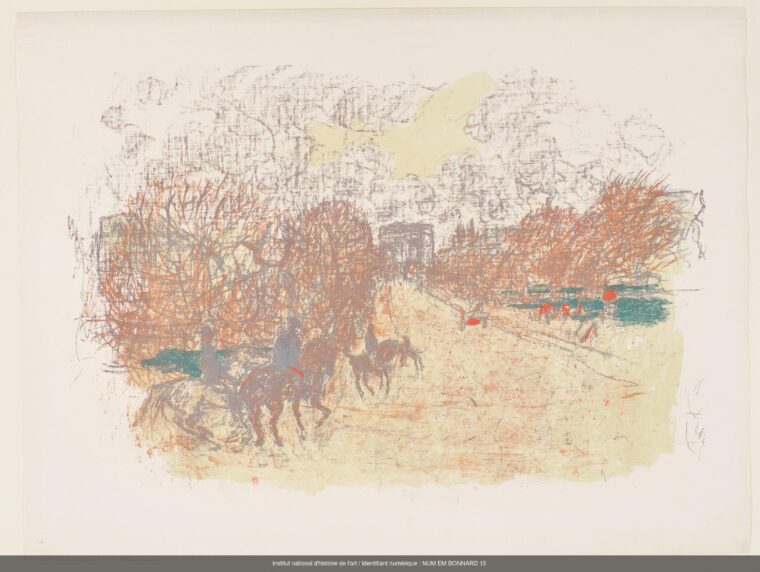

L’INHA conserve plusieurs beaux dessins du projet de l’architecte Jean-François Chalgrin (1739-1811) pour l’Arc de triomphe de l’Étoile (1), signal monumental finalement achevé en 1836 à l’entrée ouest de la capitale.

![Jean-François Chalgrin (1739-1811), Projet pour l’arc de triomphe de l’Étoile [coupe et élévation], [1809], plume, lavis d'encre, couleur sur papier. Paris, bibliothèque de l’INHA, OA 1.](https://www.inha.fr//app/uploads/2025/07/9-scaled-e1758294475163-760x721.jpg)

Jean-François Chalgrin (1739-1811), Projet pour l’arc de triomphe de l’Étoile [coupe et élévation], [1809], plume, lavis d’encre, couleur sur papier. Paris, bibliothèque de l’INHA, OA 1-2.

![Jean-François Chalgrin (1739-1811), Projet pour l’arc de triomphe de l’Étoile [coupe et élévation], [1809], plume, lavis d'encre, couleur sur papier. Paris, bibliothèque de l’INHA, OA 2.](https://www.inha.fr//app/uploads/2025/07/9-bis-scaled-e1758294523341-760x701.jpg)

Jean-François Chalgrin (1739-1811), Projet pour l’arc de triomphe de l’Étoile [coupe et élévation], [1809], plume, lavis d’encre, couleur sur papier. Paris, bibliothèque de l’INHA, OA 1-2.

À l’orée du XXe siècle, l’avenue du Bois, encore plus vaste que l’avenue des Champs-Élysées, est l’une des artères parisiennes à la mode, représentée aussi bien par des peintres académiques comme Jean Béraud, que des artistes plus novateurs comme Pierre Bonnard (1867-1947). Dans la lithographie de ce dernier (4), la masse de l’Arc de triomphe, au bout de la perspective, se dissout presque dans l’horizon. Mais le monument est tellement iconique qu’il peut se permettre le luxe de cette disparition : il est toujours, à toutes les échelles, l’un des monuments emblématiques de la capitale. Ainsi, le patrimoine architectural n’est pas qu’une affaire de proportions ou de savantes compositions. C’est aussi l’organisation des villes qui crée de nouveaux tableaux.

Un demi-siècle plus tard, le grand historien français de l’urbanisme Pierre Lavedan (1885-1982) s’intéresse à d’autres types de totems urbains : les gratte-ciels, type architectural par excellence de la modernité, à l’image du Price Building de l’architecte Frank Lloyd Wright (2), l’un des plus anciens du continent américain. Soucieux de ne pas rester prisonnier d’un contexte franco-français, Lavedan a élargi ses analyses urbaines à l’ensemble des grandes métropoles mondiales, et l’INHA conserve un important fonds de photographies prises en de multiples points du globe. Si le principal ensemble consiste en tirages réalisés par lui-même à l’occasion de ses voyages, Pierre Lavedan se procura aussi certaines images auprès de tiers. Les deux tirages exposés lui furent adressés par les « Services américains d’informations », une agence américaine créée en 1953 dans un contexte de propagande. La vue panoramique de Pittsburg (3) est ainsi légendée au dos par ladite agence d’un commentaire louangeur vantant la reconversion vertueuse de la grande cité industrielle.

Mais le lien entre Chalgrin et Lavedan n’est pas exclusivement formel. Le second s’intéressait en premier lieu à l’urbanisme parisien, dont il a posé d’impressionnants jalons au cours de ses trente-cinq années de carrière. Dans son Histoire de l’urbanisme, publiée entre 1926 et 1952, il évoquait d’ailleurs encore l’avenue de Bois comme l’une des plus belles avenues au monde. C’est donc non sans hasard que fut publié, dans les mélanges offerts par ses collègues et amis à son départ à la retraite1, la première étude des dessins de Chalgrin conservés par l’INHA.

[1] Urbanisme et architecture : études écrites et publiées en l’honneur de Pierre Lavedan

Reconstruire

Le 9 novembre 1993, au cœur des affrontements entre Bosniaques et Croates de Bosnie, les tirs des chars croates détruisent le pont de Mostar, un ouvrage ottoman du XVIe siècle considéré comme un symbole du mélange des cultures en Herzégovine. Désormais, les Croates vivent dans la partie ouest de la ville, les Bosniaques à l’est. En 1995, l’Unesco constitue une commission, présidée par le Français Léon Pressouyre (1935-2009), professeur d’archéologie médiévale et consultant pour l’organisation internationale (1). Grâce aux experts et aux recherches qui permirent de retrouver les documents liés à la construction de l’édifice dans les archives d’Istanbul (2), le pont de Mostar, icône patrimoniale et symbole de réunion nationale, est rebâti à l’identique et inauguré en 2003 (3). 1 088 pierres issues des carrières qui avaient déjà fourni celles d’origine furent taillées selon les techniques traditionnelles et employées à cette reconstruction.

Paul Deschamps (1888-1974), historien de l’art médiéviste et premier directeur du Musée des monuments français, fut missionné à la fin des années 1920 par le gouvernement français pour étudier l’architecture militaire des croisés en Terre sainte. Dans le fonds d’archives conservé par l’INHA figure un tirage photographique de la grande mosquée de Gaza, édifiée à l’origine sur une ancienne église construite par les Francs au XIIe siècle, dont les vestiges intéressent manifestement le chercheur. Le cliché de Paul Deschamps montre l’édifice encore meurtri par les bombardements anglais de la première guerre mondiale. Un siècle plus tard, la grande mosquée de Gaza a été en grande partie détruite par un bombardement israélien survenu le 7 décembre 2023. Alors que le conflit est toujours en cours, la reconstruction d’un territoire en grande partie détruit apparait déjà comme un immense défi.

Veiller

Melvin Charney (1935-2012) est un architecte et théoricien canadien qui, en 1976, à la veille des Jeux olympiques de Montréal, coordonna une suite d’installations artistiques exposées sur plusieurs kilomètres le long de l’une des plus fameuses rues de Montréal, la rue Sherbrooke. Financée par le ministère de la Culture du Québec, elle se voulait une vitrine internationale pour les artistes québécois. Charney est notamment l’auteur de l’installation représentée en couverture d’une anthologie de ses écrits consacrés à l’architecture (1), Les maisons de la rue de Sherbrooke. Celle-ci consistait en la construction de deux façades grandeur nature de maisons de ville en pierre grise du XIXe siècle, réalisées à partir de contreplaqué brut et d’échafaudages en tubes. Érigées dans un terrain vague de la rue Sherbrooke et pointées par un index accusateur, elles alertaient de manière originale les habitants sur la destruction massive de l’habitat ancien à Montréal. Cette installation fut insupportable au maire Jean Drapeau, qui, sous la pression supposée de promoteurs immobiliers mécontents, ordonna la démolition de toutes les installations d’artistes dans la nuit du 13 juillet 1976, quelques jours avant l’ouverture des Jeux. Cet acte de censure, d’une ampleur inédite, déboucha sur une longue procédure judiciaire qui opposa les artistes à la ville.

![André Chastel (1912-1990), [Façades d'immeubles parisiens], s. d., tirages photographiques. Paris, bibliothèque de l’INHA, fonds André Chastel, Archives 90/43/3/1.](https://www.inha.fr//app/uploads/2025/07/12-e1758294169157-760x556.png)

André Chastel, déjà croisé à propos de la destruction des Halles de Baltard, est connu pour son travail sur la Renaissance italienne et la sauvegarde du patrimoine français de la même époque. Mais dans ses archives conservées à l’INHA, affleure aussi des documents plus modestes qui témoignent de son intérêt pour d’autres époques, à l’image de l’immeuble Art nouveau réalisé par l’architecte Jules Lavirotte (1864-1929)(2). Ces petits tirages, probablement pris par Chastel lui-même, attestent d’une pratique de veille bien connue à l’ère des smartphones, où chaque citoyen est désormais capable de documenter le patrimoine qui l’entoure et de jouer un rôle de vigie en faveur des chefs-d’œuvre menacés.

Le Pavillon de l’Arsenal, centre d’information, de documentation et d’exposition consacré à l’architecture et l’urbanisme de Paris, organise régulièrement des expositions ayant pour but de sensibiliser les Parisiens et Parisiennes au patrimoine architectural qui les entoure. L’une des dernières, Paris postmoderne, a donné lieu en 2023 à un catalogue écrit par le critique d’art Jean-Luc Violeau (né en 1969), qui recense 4 000 immeubles bâtis entre 1973 et 1993. Le mérite de comparer des édifices était bien connu des architectes des siècles précédents qui, à l’image du célèbre enseignant de l’École polytechnique Jean-Nicolas Louis Durand (1760-1834), pratiquaient déjà le parallèle. Le substrat haussmannien n’est pas le seul à former le tissu urbain qui nous entoure et chaque décennie a ainsi légué son lot de constructions de qualité à la capitale. Il s’agit souvent d’immeubles modestes, de logements sociaux ou d’édifices publics de second ordre. Nous passons souvent à côté sans les voir. Parfois, nous y habitons. Ce livre, comme d’autres, nous invite à attacher notre regard à ce qui méritera de devenir patrimoine.

![Jacques Androuet du Cerceau (1510-1585), Le premier volume des plus excellents bastiments de France, Paris, 1576, 8 f. [63] f. de pl. Paris, bibliothèque de l’INHA, Fol Res 538 (1), planche 17.](https://www.inha.fr//app/uploads/2025/07/2-1920x1105.jpg)