Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et projets de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Henri Focillon

Mis à jour le 1 juillet 2025

Autour des collections

Auteur : Guy Mayaud

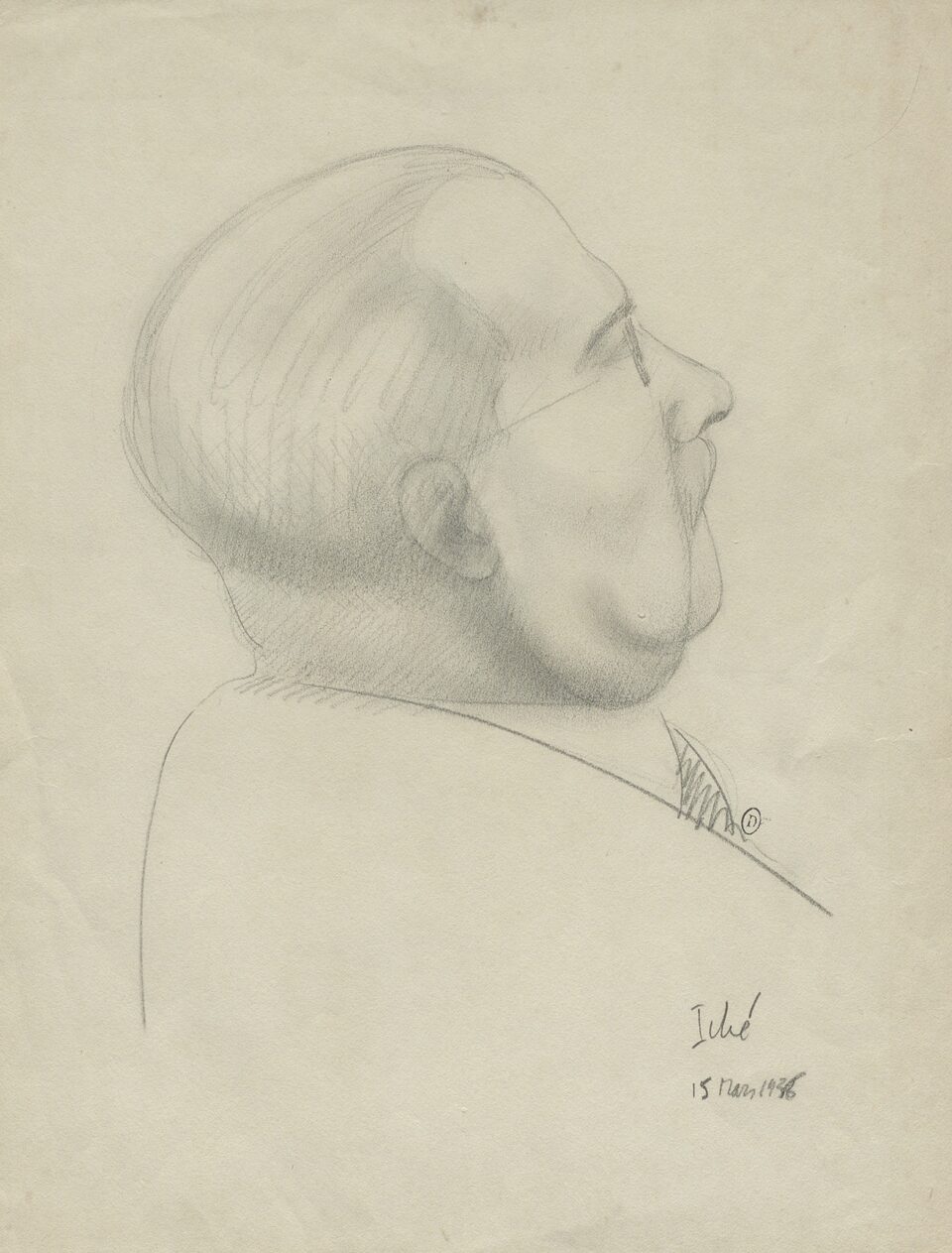

Henri Focillon (1881-1943) est considéré comme l’une des figures tutélaires de l’histoire de l’art en France. Spécialiste de l’histoire de la gravure et de l’art du Moyen Âge, Focillon a très largement dépassé ces catégories tant dans le cadre de son enseignement universitaire que dans ses écrits. Plusieurs de ses écrits théoriques sont considérés comme des textes de référence en esthétique. Auteur prolifique, intellectuel engagé, au carrefour de toutes les disciplines et de tous les réseaux d’influence culturelle, en deçà du futur et du passé, il trouve en sa « perspective intérieure » les dimensions d’une humanité toujours plus perfectible. Couvert d’honneurs, cet homme d’institutions sait cultiver des amitiés aussi bien que des idées, durables. Ses archives, acquises par l’INHA avec le soutien du ministère de la Culture, viennent de faire l’objet d’une description renouvelée et appellent quelques commentaires.

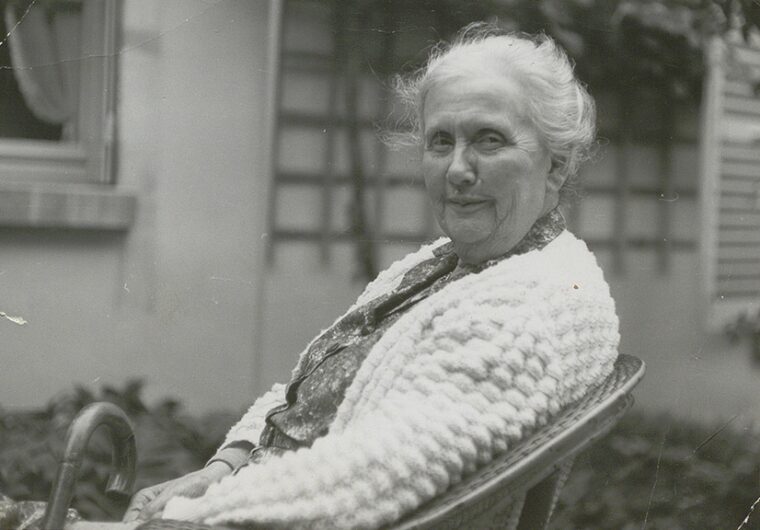

Les archives d’Henri Focillon ont été conservés par sa famille, notamment sa fille Hélène Focillon-Baltrušaitis. Partant aux États-Unis en 1939 pour délivrer son cours à Yale, Henri Focillon laisse ses archives ordinaires à l’appartement parisien de la famille Focillon, 26 rue des Fossés-Saint-Jacques, où elles furent confisquées par la police française sous l’Occupation et restituées partiellement après la Libération. D’autres archives, à la mort en 1943 de l’historien de l’art à New Haven (Connecticut), sont conservées dans la maison de campagne de famille à Maranville (Haute-Marne). Au décès de l’historien de l’art restent également les archives qui avaient été emportées par Focillon outre-Atlantique, à Dumbarton Oaks, son domicile à New Haven, d’où elles sont rapportées en 1946 par sa veuve, Marguerite Castell-Focillon, à Maranville.

En 1964, cette dernière déménage et concentre les trois ensembles d’archives, sans classement, dans son nouveau domicile. Celles-ci sont transportées en 1990 au domicile de la fille d’Henri Focillon, Hélène Baltrušaitis.

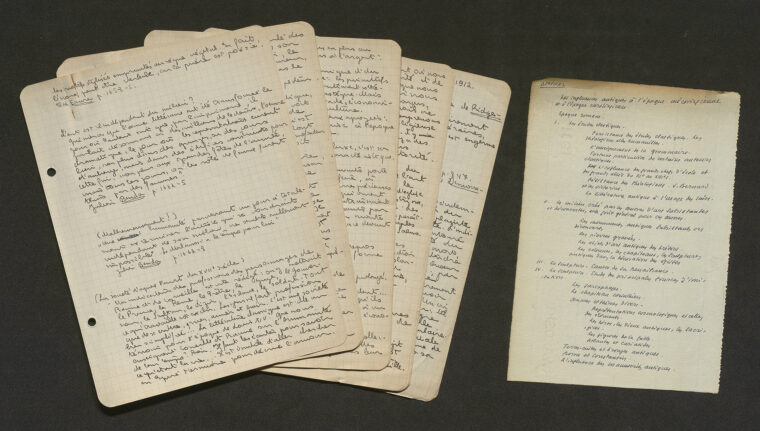

Le contenu de ces archives consiste, pour l’essentiel, en correspondance et en manuscrits. La correspondance savante (comptant environ 760 correspondants de tous pays) ne doit pas faire oublier la correspondance familiale, plus libre et insistant sur la constitution, l’entretien et l’enrichissement du réseau de Focillon dans les mondes académique et politique, sur le théâtre des idées et de la création.

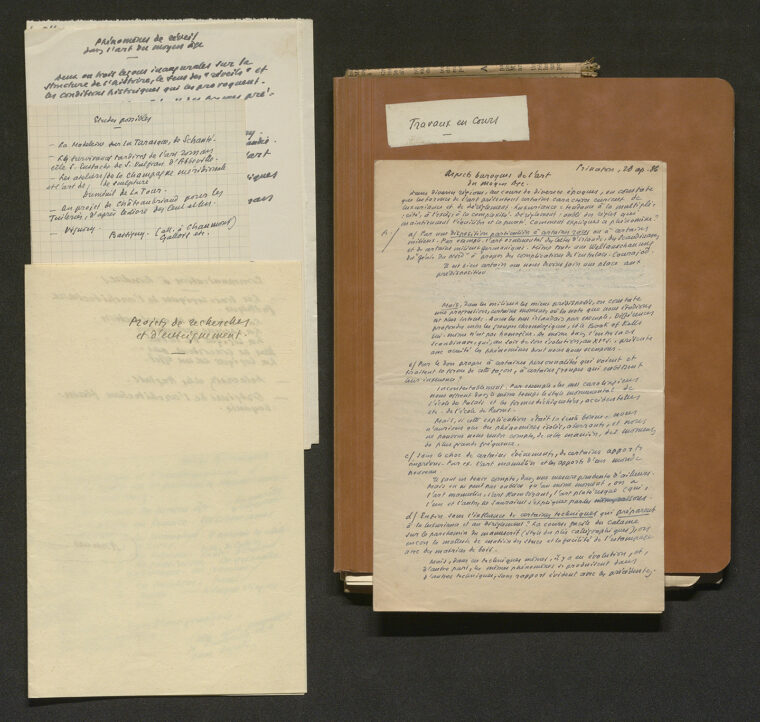

Les documents préparatoires aux publications, dont la plus grande partie a été recensée par Louis Grodecki, éclairent le développement des idées, des intuitions et des démonstrations de l’historien de l’art. On y trouve également ses notes de cours et de nombreuses conférences, dont plusieurs inédites, ainsi qu’un dossier sur ses études sur la Roumanie. S’y ajoutent des notes de voyage, des textes de guerre, ainsi que les documents préparatoires à de nombreux cours, particulièrement au Collège de France. Un ensemble de dessins vient compléter le fonds.

En définitive, le fonds reflète, comme un kaléidoscope, l’image de son producteur sous diverses facettes. Les conférences données dans le cadre d’universités populaires, les notes de cours pour la Sorbonne, l’Institut d’art et d’archéologie ou l’université de Yale, les travaux – vastes et collectifs – sur la Roumanie, les textes publiés pendant la seconde guerre mondiale en faveur de « France liberté », demeurent les vestiges d’une « vie mosaïquée », selon ses propres termes.

La volumétrie du fonds (11 mètres linéaires) rassemble aujourd’hui ses trois parties originelles (Paris, Maranville, Dumbarton Oaks), outil de travail fonctionnel que, paradoxalement, Henri Focillon n’aura jamais connu de son vivant. On peut tenter d’y reconstituer sa pensée au travail, analytique et prospective.

En amont des publications, dont certaines des plus fameuses, de Focillon, se trouvent ses cours et ses conférences. Et en amont encore de ces derniers, se trouvent les traces de leur conception dans sa correspondance.

Actif au sein des « Décades de Pontigny », Henri Focillon est homme de parole aussi bien que de texte : la conversation, qu’il transcrit parfois dans ses lettres et dans quelques manuscrits, est souvent à l’origine d’un développement qu’il donne à un texte formalisé ; il l’y enchâsse parfois plusieurs années après, dans une autre édition ou dans une autre conférence.

Revenant inlassablement aux mêmes thèmes, Focillon les enrichit, les nuance. En 1936, dans Ma perspective intérieure, il écrit :

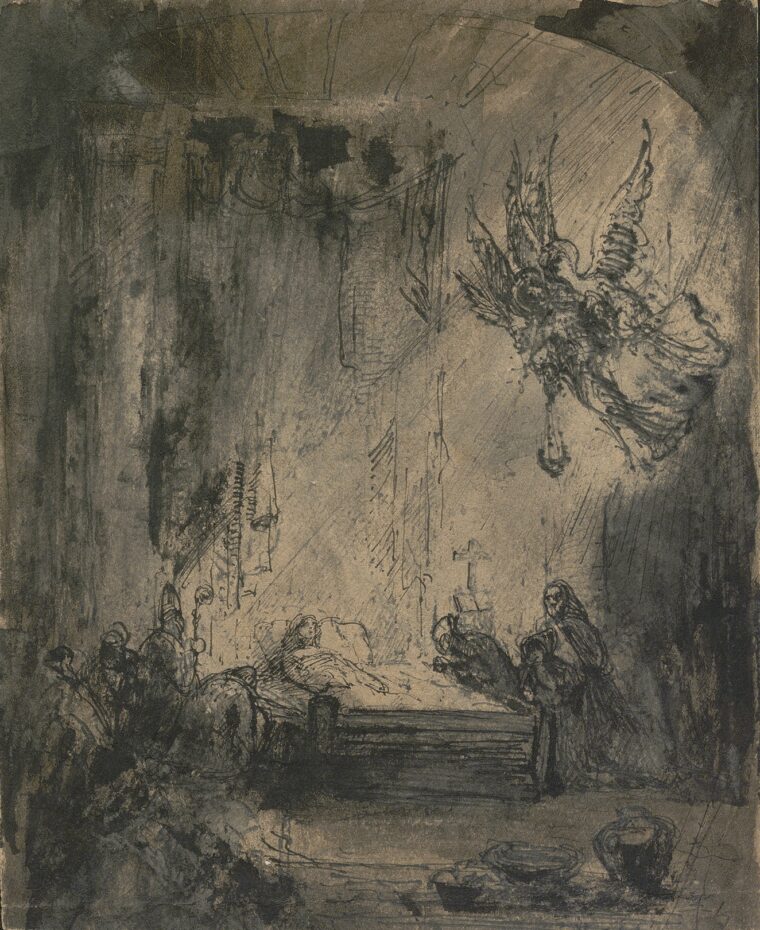

« Je sors des régions mystérieuses de l’estampe […]. En le voyant travailler [mon père], j’appris ces accords de la main, de la matière et de l’outil qui transfigurent l’image du monde »

À tel point que la constitution inlassable, consciente, d’un fonds d’archives, prend les couleurs de l’action fluide et inachevée de l’aquafortiste :

« Dans ces recherches nécessairement diverses […], j’ai été guidé par quelques principes que m’avaient inspirés les artistes eux-mêmes dans la familiarité de leur pensée créatrice. J’ai souhaité d’abord être le naturaliste de ces mondes imaginaires. Et puis il m’a paru plus utile, et peut-être plus beau, de dessiner, même en traits imparfaits, la logique toute particulière qui semble présider à leur création et s’imposer à leur analyse ».

Après un premier travail de description mené par Claire Tissot au milieu des années 1990 lorsque le fonds était encore chez Hélène Baltrušaitis, le travail de traitement appliqué en 2024 a permis d’intégrer les données descriptives dans Calames, le catalogue des archives et manuscrits conservés par les institutions de l’enseignement supérieur, et de les indexer. Ces dossiers et sous-dossiers, poupées-gigognes intellectuelles matérialisées par des liasses de papier, sont ainsi décrits selon leur situation même à l’intérieur du fonds. Ils peuvent faire l’objet d’une étude analytique externe et interne, dans le respect de leur unicité et des liens organiques qui les affilient les uns aux autres, comme dans la pensée de Focillon.

Par ailleurs, l’indexation – c’est-à-dire la signalisation informatique placée sur un terme (nom, date, lieu…) en vue de sa récolte dans une recherche par mot-clé, à l’aide des balises EAD (langage informatique de l’archivistique) – menée sur ce fonds, a enrichi de nouvelles données le monde de la recherche.

En effet, l’outil IdRef, rassemblant les notice des autorités pour les catalogues de l’enseignement supérieur, a été enrichi des liens vers les occurrences des noms de personnes, de lieux, d’associations, d’auteurs ou de destinataires qui se trouvent dans l’inventaire ; le fonds Focillon s’intègre ainsi dans un environnement de données nationales, facilement accessibles, qui confèrera de la visibilité au fonds et de la valeur aux réservoirs de données de l’enseignement supérieur français et européen.

C’est d’abord la stature internationale d’Henri Focillon qui apparaît avec plus d’évidence dans ce fonds. Sa correspondance documente ses voyages, nombreux et souvent plaisants. Les voyages en Roumanie, avec ses amis Nicolas Iorga ou George Opresco (Archives 191/23) mériteraient un examen plus approfondi, ainsi que les voyages transatlantiques, aux États-Unis et en Amérique latine, où Focillon mène une action de coopération culturelle. Les conférences de Montevideo et de Buenos Aires donnent lieu à des voyages fertiles en correspondance et échanges de vue (Archives 191/13 et Archives 191/14/1).

La stature politique d’Henri Focillon est aussi une perspective pour la recherche. Ses engagements de jeune professionnel durent, au parti socialiste ou ses conférences à des universités populaires (Archives 191/10/2). Les « Décades de Pontigny », auxquelles il est fidèle, dessinent les enjeux et les développements de la Cité qu’il souhaite et qu’il cherche à faire advenir (Archives 191/11/7/4). Son engagement, depuis les États-Unis, aux côtés de la France libre lui confèrent une stature nouvelle et donnent une portée supplémentaire à sa vision de la culture française et occidentale (Archives 191/13 et Archives 191/14/2).

Un ensemble nouveau de manuscrits a affleuré au cours de l’inventaire, constituant ce que l’on pourrait presque définir comme un sous-fonds Marguerite Focillon. Cet ensemble constitué de manuscrits fut probablement collationné après 1943 par Marguerite Focillon. On en trouve des traces de classement originel avec numérotation et étiquettes manuscrites de la main de Marguerite Focillon (Archives 191/73-76). Cet ensemble, à notre connaissance, n’a pas encore été examiné par la communauté scientifique. Il est à noter que le fonds, dans son ensemble, fait apparaître Marguerite Focillon comme une partenaire scientifique et intellectuelle cruciale pour son mari. Elle prend note de ses conversations, de ses conférences, de ses cours ; elle rédige sa correspondance entre 1940 et 1943, au moment où sa vue baisse considérablement et où la maladie le terrasse. Enfin, elle organise et rassemble après la Libération ses archives, pour garantir aussi bien la mémoire de son œuvre formelle que des activités intellectuelles et institutionnelles traçables dans sa volumineuse correspondance.

Le fonds fait également émerger d’autres figures, comme Victor Focillon (Archives 191/2 à Archives 191/3/4), pas seulement à travers la correspondance de son fils Henri, mais aussi grâce à des matériaux d’archives rassemblés par ce dernier sur l’œuvre d’aquafortiste de son père, ainsi que leur importante correspondance artistique à tous deux avec Henri Chabeuf (Archives 191/35). La correspondance d’Henri Focillon avec son mentor Gustave Geffroy (Archives 191/3/5 à Archives 191/5) livre également des données nouvelles sur les réseaux de l’histoire de l’art entre 1882 et 1925.

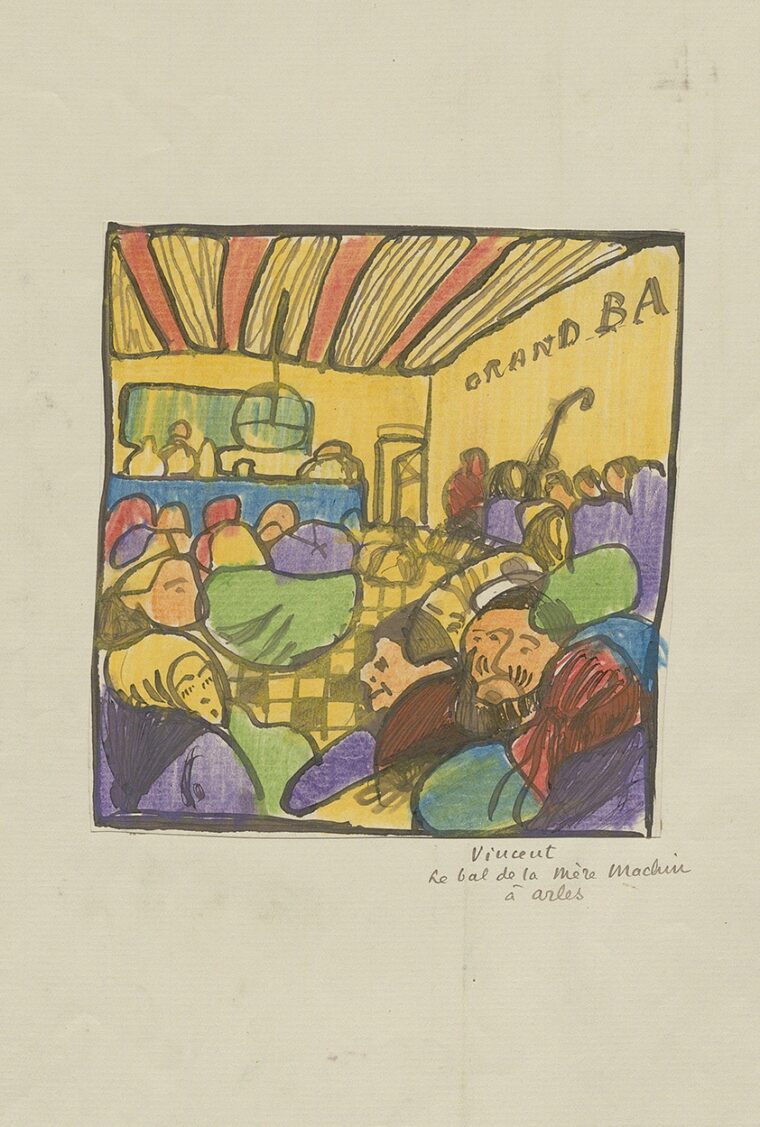

En dernier lieu, un bel ensemble de dessins d’Henri Focillon (Archives 191/36 à Archives 191/37/3 GF) appelle interprétations et études. Inspiré par la technique de l’estampe, l’historien de l’art utilise plume et lavis pour camper des mondes imaginaires, suggérer des visions nouvelles, concevoir des architectures, pasticher des artistes célèbres pour mieux pénétrer leur art.

–

–

En définitive, les archives d’Henri Focillon, telles qu’elles sont conservées et connues aujourd’hui, appellent trois réflexions :