Informations sur l’INHA, ses actualités, les domaines et projets de recherche, l’offre de services et les publications de l’INHA.

Perspective : actualité en histoire de l’art, n° 2027 – 1 : Figures du naturalisme

Appel à contribution

| Mis à jour le 21 novembre 2025

En cours

Clôture le 12 janvier 2026

Fidèle à sa ligne éditoriale centrée sur l’histoire de la discipline, la revue Perspective entend consacrer son prochain numéro au naturalisme, une question complexe, qui déborde le cadre de l’histoire de l’art par plusieurs côtés et dont notre discipline s’est saisie de multiples façons. Un thème surtout dont l’actualité est brûlante, tant il résonne avec les questions écologiques qui occupent depuis plusieurs années le devant de la scène politique, les recherches en sciences de la nature et en sciences humaines et sociales. Le naturalisme est donc l’une de ces notions à l’intersection de l’histoire de l’art, d’autres disciplines scientifiques et d’enjeux de société dont Perspective s’attache à montrer la richesse et l’importance. L’enjeu de ce numéro est de retracer l’histoire de l’emploi du naturalisme en histoire de l’art et les renouvellements de la notion qui ont le plus marqué la discipline durant les dernières années, en explorant les périodes et les aires culturelles les plus diverses possible.

Contexte

Au sens géométrique et métaphorique de formes, de configurations historiques et culturelles singulières, le terme « figures » invite à identifier, à problématiser et à comprendre les diverses définitions du naturalisme que l’histoire de l’art a produites, suivant leur contexte intellectuel spécifique. Nous accorderons donc une attention prioritaire aux propositions qui privilégient une approche réflexive, historiographique, théorique ou méthodologique de cette notion.

1. L’école naturaliste : un courant artistique du XIXe siècle

On s’intéressera en premier lieu à l’école naturaliste de peinture, telle qu’elle a été pensée dans la seconde moitié du XIXe siècle (Castagnary, [1857-1870] 1892 ; David-Sauvageot, 1889 ; Thomson, 2012), autour de peintres comme Gustave Courbet ou Théodore Rousseau, censés rechercher la vérité d’après nature, s’appuyer sur le rationalisme moderne et œuvrer pour une représentation plus juste de la société. Le qualificatif prend alors une connotation politique et morale, puisque les défenseurs de cette école partageaient souvent les idées socialistes et que ses critiques (comme celles formulées à l’encontre d’Émile Zola, chef de file des naturalistes en littérature) lui reprochaient de se complaire dans les images crues des bas-fonds de la société. Il faudra examiner les discours qui font exister ce courant artistique (comment il se différencie, par exemple, du réalisme), ses justifications (de quelle « nature » parle-t-on ici ?) et son extension théorique et historique (Jules-Antoine Castagnary faisait remonter le naturalisme à Cimabue) ; se demander si ses origines sont à trouver du côté de la littérature artistique (par exemple Giovan Pietro Bellori qualifiant avec mépris de « naturalisti » les peintres suiveurs de Caravage, en 1664, dans L’Idea del pittore, dello scultore e dell’architetto [voir l’édition des Vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, par E. Borea, Turin, 1976, p. 21-22]) ou du côté des sciences naturelles (depuis le XVIIe siècle, les « naturalistes » désignent en effet d’abord les savants qui étudient la nature).

2. Arts et sciences naturalistes du passé

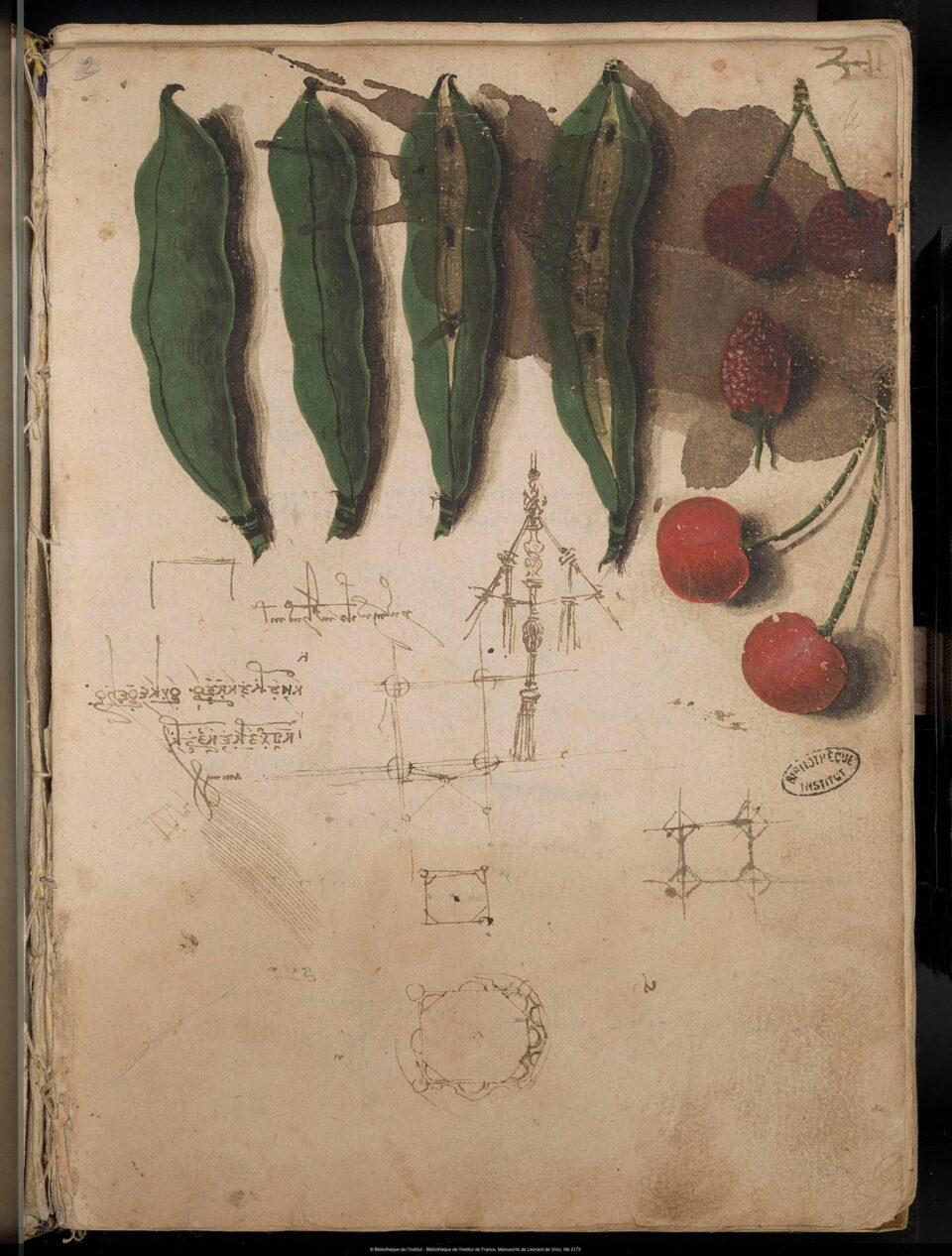

En second lieu, on fera le point sur les recherches qui prennent pour objet les représentations naturalistes en tant qu’elles visent l’étude et la mise en valeur de la nature au sens de réalité physique. En 1694, le dictionnaire de l’Académie française définit en effet un «naturaliste» comme une personne qui, à l’instar d’Aristote, s’adonne à l’étude de la nature. Dans ce sens, les savants et les artistes naturalistes sont des observateurs ou observatrices de la faune, de la flore, des formations rocheuses, des océans ou des étoiles, des bactéries ou des insectes, qui font œuvre de connaissance par la figuration du visible. Si ce champ de recherche est bien arpenté depuis les études pionnières d’Erwin Panofsky sur Galilée (Panofsky, [1954] 2001) ou d’Ernst Kris sur le style rustique (Kris, [1926, 1927] 2005), il a aussi beaucoup évolué et s’est considérablement enrichi ces dernières années (Felfe, Sass, 2019). Les études sur les artistes naturalistes ont contribué à élargir le périmètre de la discipline en se penchant sur des domaines qui avaient pendant longtemps échappé au regard des historiennes et des historiens de l’art, comme les images marginales de la fin du Moyen Âge (Tongiorgi Tomasi, 1984), les arts du jardin au XVIe siècle (Battisti, 1972 ; Brunon, 2001), l’illustration scientifique du XVIe au XVIIIe siècle (Ackerman, 1985 ; O’Malley, Meyers, 2008), la taxidermie ou l’aquariophilie au XIXe siècle (Laugée, 2022 ; Le Gall, 2022). L’art animalier, autrefois quelque peu méprisé, fait actuellement l’objet d’un regain d’intérêt de la part de chercheurs et chercheuses qui confrontent cette production aux savoirs de la même époque sur la faune sauvage ou domestique. Il s’agira de comprendre comment ces recherches remettent en cause les hiérarchies conventionnelles de la discipline et l’enrichissent.

3. Le naturalisme comme principe fondamental de l’art

En troisième lieu, le naturalisme semble être devenu, dans la première moitié du XXe siècle, un concept très largement employé en histoire de l’art, non plus pour désigner une école particulière de peinture mais comme un des principes fondamentaux de l’expression artistique. Les auteurs et autrices pouvaient ainsi évoquer les tendances naturalistes de l’art médiéval (Dvořák, 1919 ; White, 1947) ou de l’art antique, et qualifier une œuvre d’art de naturaliste était quasiment devenu un compliment, autant qu’un gage de modernité. Selon David Summers, cette approche radicale du naturalisme visuel se réfère à un art dont les éléments sont présumés coïncider avec les éléments de l’expérience optique (Summers, 1987, p. 3) ; en somme, en 1920, toute œuvre qui se présentait comme une imitation du réel pouvait être qualifiée de naturaliste. À ce sujet, il nous semblerait pertinent de revenir, dans ce numéro, sur les débats qui ont opposé les grands noms de l’histoire de l’art de cette époque au sujet des origines et des raisons du naturalisme : existe-t-il un progrès dans les arts en fonction de leur degré de naturalisme ? Vouloir imiter la nature, est-ce vouloir faire comme elle, la connaître, la maîtriser ou lui trouver des qualités esthétiques ? La source du naturalisme artistique est-elle à chercher du côté de la psychologie humaine universelle ou des conditions matérielles d’existence de certaines sociétés ? La découverte de l’art préhistorique a-t-elle bouleversé les convictions des historiens de l’art sur les origines de l’imitation de la nature ? Quelles critiques a suscité cet usage extensif du naturalisme, et justifié son remplacement ou son abandon ? Comment est-il manié aujourd’hui (Kemp, 1990 ; Campbell, 2010 ; Barbotin, 2013 ; Guérin et Sapir, 2016 ; Boto Varela, Serrano Coll, McNeill, 2020) ? Ce qui est en jeu ici, c’est aussi la distinction entre des pratiques mimétiques qui existent, en effet, dans plusieurs cultures et à plusieurs époques, et l’esprit naturaliste, entendu comme entreprise d’étude de la nature.

4. Au croisement de l’histoire de l’art, des sciences naturelles, humaines et sociales :

les nouveaux naturalismes

Il faut aussi se questionner sur les manières contemporaines d’aborder le naturalisme tant en histoire de l’art qu’en sciences humaines et en sciences de la nature. Le naturalisme en soi est devenu un sujet de réflexion en histoire des sciences, en philosophie ou en anthropologie. Reste à savoir comment les historiennes et les historiens de l’art reçoivent, utilisent ou critiquent ces recherches. On pense notamment à Lorraine Daston et Peter Galison, qui ont proposé, dans Objectivité (Daston, Galison, [2007] 2012), une remise en cause importante du modèle historique qui prévalait chez un Ernst Gombrich (Gombrich, [1960] 1971), par exemple : au lieu de penser que la représentation de la nature suit un progrès continu entre le XVe et le XIXe siècle, conjointement en art et en science, elle et il conçoivent une évolution plus discontinue des régimes de véracité, des manières d’observer et des images naturalistes. Mentionnons également l’entreprise anthropologique de Philippe Descola qui, dans Les Formes du visible (Descola, 2021), fait du naturalisme une ontologie, une manière de découper intellectuellement le monde, typique de la culture moderne occidentale et partie prenante du colonialisme et de l’extractivisme de l’Europe et de l’Amérique du Nord depuis le XVIe siècle, et dont le portrait et le paysage modernes seraient les formes symboliques. Descola semble ainsi donner raison à Gombrich, dont les idées à ce sujet ont été brillamment résumées en une formule lapidaire par James Elkins : « Le naturalisme est devenu l’histoire même de l’art occidental. » (James Elkins, Stories of Art, New York, Routledge, 2002, p. 60.) Mais là où Gombrich voyait peut-être une marque de supériorité de l’Occident, Descola trouve un problème, qui fait écho à certaines positions politiques contemporaines.

À cet égard, on se penchera tout particulièrement sur les approches écocritiques et écoféministes de l’art, en se demandant comment l’histoire de l’art s’en nourrit pour revoir l’histoire du paysage, au regard de la notion d’anthropocène notamment (Arnold, 1998 ; Thomas, 2000 ; Nisbet, 2014 ; Demos, 2016 ; Patrizio, 2018 ; Ramade, 2022 ; Bessette, 2024 ; Fowkes, Fowkes, 2025), ou pour interroger le musée et les interventions écologistes qui le transforment (Domínguez Rubio, 2020 ; Quenet, 2024). Parallèlement à l’anthropologie descolienne de la nature, on a vu se développer, au sein des études animales ou de la climatologie, des histoires artistiques, visuelles et sociales des rapports humains-animaux ou du climat (Rader, Cain, 2014 ; Cronin, 2018). Les recherches sur le colonialisme et le racisme offrent également un point de vue pertinent pour comprendre les phénomènes culturels, visuels et artistiques comme le tropicalisme ou le primitivisme (Noël, 2021). Enfin, une histoire de l’art interrogeant les origines des matériaux utilisés par les artistes ou une histoire des arts décoratifs qui cherche à retracer les implications économiques, coloniales et non seulement esthétiques de l’ornement se sont aussi développées récemment. Dans tous ces domaines, nous aimerions établir un bilan des apports de l’histoire sociale de la représentation animale et de l’histoire environnementale de l’art, considérée comme une manière d’étudier l’impact de l’activité humaine sur la planète, de ses paysages à son climat.

À l’inverse, d’autres spécialistes rejettent cette version ontologique du naturalisme et ses implications politiques négatives, et préfèrent étudier les arts naturalistes qui manifestent une attention détaillée et sensible à l’environnement (Zhong Mengual, 2021). Certaines et certains estiment ainsi qu’une histoire du paysage véritablement écologiste devrait être débarrassée de toute référence aux humains (Gaynor, McLean, 2005 ; Schlesser, 2016). Contredisant l’idée que le naturalisme serait un mode de pensée strictement moderne et occidental, d’autres études l’emploient au sujet de l’art préhistorique (Moro Abadia, González Morales, Palacio Pérez, 2012 ; Guy, 2017) ou médiéval, ou encore à propos des sociétés extra-occidentales (Duran, 2001). En somme, nous voudrions interroger le débat contemporain sur le naturalisme comme manière de voir et de représenter le monde, du point de vue de l’histoire de l’art.

5. Une histoire naturelle de l’art

Enfin, la question du naturalisme nous conduit à interroger également les apports des sciences naturelles actuelles sur la connaissance de l’art et de son histoire. Comment les neurosciences, par exemple, ou la psychologie comportementale cherchent à naturaliser le sentiment esthétique, la créativité artistique, ou l’acte d’imitation (Dissanayake, 1995 ; Onians, 2007) ? Sur quels fondements s’est développée une histoire naturelle de l’art (Onians, 1996 ; Prévost, 2025), qui met sur le même plan l’apparition des formes dans la nature et des formes dans l’art, et étudie les origines animales de la culture (Lestel, 2001 ; Harkett, Hornstein, 2025) ?

6. Grandes figures

Nous nous intéresserons enfin à l’historiographie de la notion à travers les personnalités marquantes – critiques d’art, artistes, historiennes ou historiens de l’art, philosophes de l’art ou encore scientifiques issus d’autres disciplines – qui ont contribué à faire exister le naturalisme en histoire de l’art. On étudiera ainsi, à travers des biographies intellectuelles, travaux d’auteurs ou d’autrices qui ont donné du naturalisme artistique une définition remarquable, originale, marquante. On distinguera les personnes qualifiées de « naturalistes » (les scientifiques qui étudient la nature), qui développent une théorie ou une pratique de l’art, un point de vue naturaliste sur l’art, et les individus (artistes, spécialistes de l’art) qui identifient un art naturaliste. On citera à titre d’exemples des personnages très connus comme Galilée (objet d’études célèbres de la part de Panofsky [Panofsky, (1954) 2001], de David Freedberg [Freedberg, 2002] ou de Horst Bredekamp [Bredekamp, 2007]), Charles Darwin (dont l’importance pour l’art de son temps a été reconnue dans plusieurs expositions récentes [Donald, Munro, 2009 ; Bossi, 2020]), Castagnary (qui serait l’inventeur du « courant naturaliste » dans la peinture en 1863 [Castagnary, (1857-1870) 1892]), Wilhelm Worringer (qui en fait l’une des deux grandes tendances universelles de l’art, face à la tendance à la stylisation [Worringer, (1907) 1986]). Si leurs écrits passionnants sur le naturalisme artistique méritent certainement d’être réexaminés à l’aune de la vaste bibliographie qui les concerne, ce numéro de Perspective veut aussi donner l’occasion de faire mieux connaître des figures moins célèbres ou moins dominantes et dont les contributions encore inexplorées permettent de reconsidérer la construction du naturalisme comme catégorie de l’histoire de l’art et d’en réévaluer la portée.

Les axes

Pour résumer, voici les axes autour desquels nous voudrions construire ce numéro et dans lesquels doivent s’inscrire les propositions de contributions attendues :

- L’école naturaliste: historiographie d’un courant de la peinture du XIXe siècle : protagonistes, discours, polémiques, champ d’extension, limites.

- Arts et sciences naturalistes du passé: illustration scientifique ; taxidermie ; art animalier.

- Le naturalisme comme principe fondamental de l’art: les débats de l’histoire de l’art de la première moitié du XXe siècle sur l’imitation de la nature, ses origines, ses relations avec l’histoire des mentalités, la psychologie, l’évolution des civilisations. Regards critiques sur ses usages contemporains.

- Les nouveaux naturalismes: histoire croisée des sciences de la nature et des images scientifiques ; l’anthropologie de la nature, le naturalisme comme ontologie occidentale et ses modes de figuration ; études animales et représentations sociales des animaux ; histoire environnementale de l’art et anthropisation de la planète ; approches écocritiques de l’art ; naturalisme sensible.

- Une histoire naturelle de l’art: art et neurosciences ; naturalisation de la créativité, du jugement esthétique ; origines animales de la culture ; arts animaux.

- Grandes figures : biographies intellectuelles d’individus marquant l’histoire et la pensée des rapports entre art et naturalisme.

La revue Perspective : actualité en histoire de l'art

Publiée par l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) depuis 2006, Perspective est une revue semestrielle dont l’ambition est d’exposer l’actualité de la recherche en histoire de l’art dans toute sa variété, contextualisée et consciente de son historicité. Elle témoigne des débats historiographiques de la discipline sans cesser de se confronter aux œuvres et aux images, d’en renouveler la lecture et de nourrir ainsi une réflexion intra- et interdisciplinaire, en favorisant les dialogues entre l’histoire de l’art et d’autres domaines de recherche, les sciences humaines notamment, mettant en acte le concept du « bon voisinage » d’Aby Warburg. Toutes les aires géographiques, toutes les périodes et tous les médiums sont susceptibles d’y figurer.

La revue publie des textes scientifiques offrant une perspective inédite autour d’un thème donné. Ses auteurs et autrices situent leur propos ; le recours à l’étude de cas doit permettre d’interroger la discipline, ses moyens, son histoire et ses limites. Ainsi, les propositions d’articles doivent nécessairement présenter une dimension méthodologique, fournir un apport épistémologique ou établir un bilan historiographique substantiel et original. En fonction du sujet abordé, de l’extension du corpus bibliographique, de l’aire géographique et de la période considérée, deux formats d’articles sont possibles :

- Focus: un article s’appuyant sur un cas exemplaire permettant d’aborder une question ou un enjeu historiographique, théorique ou méthodologique apparu récemment (20/25 000 signes) ;

- Grand Angle : un essai ou un bilan portant sur une problématique plus vaste, un courant de l’histoire de l’art, un problème méthodologique ou théorique, prenant en compte des changements d’orientation ou d’approches récents et s’appuyant sur une bibliographie de référence (40/45 000 signes, hors bibliographie)

Candidater

Figures du naturalisme, no 2027 – 1

Rédacteur en chef : Thomas Golsenne (INHA)

Voir la composition du comité de rédaction.

Prière de faire parvenir vos propositions (un résumé de 2 000 à 3 000 signes, un titre provisoire, une courte bibliographie sur le sujet et une biographie de quelques lignes) à l’adresse de la rédaction (revue-perspective@inha.fr) au plus tard le 12 janvier 2026.

Perspective prenant en charge les traductions, les projets seront examinés par le comité de rédaction quelle que soit leur langue.

Les auteurs ou autrices des propositions retenues seront informés de la décision du comité de rédaction en février 2026, tandis que les articles seront à remettre pour le 1er juin 2026. Les textes soumis (25 000 à 45 000 signes selon le projet envisagé) seront définitivement acceptés à l’issue d’un processus anonyme d’évaluation par les pairs.